بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسّلام على سيّدنا محمد وآله الطيّبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

وبعد، فقد كثر الحديث عن نهضة الإمام الحسين (صلوات الله عليه) التي انتهت بفاجعة الطفّ عرضاً وتقييماً، وتفجّعاً وافتخاراً، وغير ذلك من شؤون هذه الملحمة الدينية الكبرى.

ولعلّه لم تحظَ واقعة في الإسلام، بل في العالم بمثل ما حظيت به هذه الواقعة من الاهتمام والتقييم في أحاديث وكتابات بلغ كثير منها كتباً كاملة، بل مجلّدات.

وذلك قد يوحي بأنّ الحديث عنها بعد ذلك لا يزيد شيء، بل هو تكرار لأفكار سابقة، واجترار لمفاهيم مطروحة.

ولكنّ الذي يبدو لنا أنّ الأمر ليس كذلك، وأنّ بعض جوانب هذه النهضة المباركة لم يأخذ حظّه المناسب من البحث والتقييم.

بل حيث كانت هذه النهضة المقدّسة - حسب عقيدتنا كمسلمين شيعة إمامية اثني عشرية نستمد تعاليمنا من أئمّة أهل البيت (صلوات الله عليهم) - بأمر من الله تعالى وعهد معهود منه سبحانه، فقد تكون لها من الأهداف والثمرات في علم الله (عزّ وجلّ) ما لم يدركه الناس بعد.

وربما يظهر بمرور الزمن، وفي الوقت المناسب من فوائدها وثمراتها ما هو مغفول عنه الآن. يقول الله سبحانه وتعالى:( وَلاَ يُحِيطُونَ بِشَيءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَاء ) (١) .

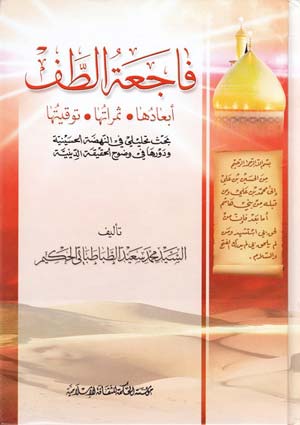

وها نحن نضع بين يدي القارئ الكريم كتاب (فاجعة الطفّ) الذي بحثنا فيه جوانب مهمّة من نهضة الإمام الحسين (صلوات الله عليه) لم تُطرق من قبل، أو لم تأخذ حظّها المناسب من البحث والتقييم.

وقد اخترنا للكتاب هذا العنوان؛ من أجل أنّ أهمية هذه النهضة المباركة، وموقعها المتميز من بين الأحداث في خلوده، وترتّب الثمرات الجليلة عليه، وما أحدثته من هزّة في المجتمع الإسلامي، وتحوّل في نظرته للسلطة، كلّ ذلك إنّما كان بلحاظ وجهها الدامي، وجانبها المفجع، وظُلامتها الصارخة؛ ولذا أكّد أئمّة أهل البيت (صلوات الله عليهم) على هذا الجانب بوجه ملفت للنظر.

عرض موجز لمحتويات الكتاب

نعم، العنوان المذكور قد يوحي في بدو النظر بأنّ الكتاب يتضمّن أحداث الفاجعة، وسرد مفرداته على غرار المقاتل الكثيرة التي أُلفت في هذا المجال، مع أنّ الكتاب أبعد ما يكون عن ذلك. ومن هنا ألحقنا بالعنوان المذكور المفردات التالية:

أبعاده. ثمراته. توقيته.

لنشير بذلك إلى الجوانب المهمّة التي عني بها الكتاب. وقد خصّصنا كلاً منها بمقصد يستوفي الكلام فيه.

وبعدُ انتهى الكتاب بهذا الحجم غير المتوقّع، وبالمادة الغزيرة التي تضمّنها، فالظاهر أنّ الإشارة لمضمونه بهذا الاختزال لا تكفي في إعطاء صورة إجمالية

____________________

(١) سورة البقرة/٢٥٥.

للقارئ عن محتواه؛ لذا كان من المناسب عرض محتوى المقاصد الثلاثة بإيجاز.

فالمقصد الأوّل: الذي هو في أبعاد الفاجعة يتضمّن بيان المفردات المأساوية والمثيرة التي تجمّعت في الفاجعة، وجعلتها في قمّة المآسي الدينية والإنسانية، وبالحجم المناسب لخلوده، ولما ترتب عليها من آثار جليلة.

وتأكيد ذلك بما ظهر من ردود الفعل السريعة لها مع التعرّض لهوله:

أولاً: في المجتمع الإسلامي، حيث أجّجت عواطفهم بنحو أظهرت غضبه على السلطة وبغضه له.

وثانياً: في السلطة التي قارفت الجريمة نفسها، حيث شعرت بالخيبة والخسران، واضطرت للتراجع عن عنفوانها فيما يخصّ الحدث، والتنصّل من الجريمة في محاولة يائسة.

والمقصد الثاني: الذي هو في ثمرات الفاجعة ومكاسبه، فقد ذكرنا فيه أنّ المكاسب المذكورة على قسمين:

الأوّل: المكاسب الدينية، ولها الموقع الأهم في الحدث، والأوفى بحثاً وتقييماً في هذا الكتاب، وهي ذات جانبين:

١ - مكاسب الإسلام بكيانه العام.

وحيث كانت نهضة الإمام الحسين (صلوات الله عليه) في ضمن سلسلة جهود أهل البيت (عليهم السّلام) في رعاية الإسلام، والحفاظ على الدين، وإيضاح معالمه، فقد ألزمنا ذلك التعرّض:

أوّلاً: لخطر التحريف الذي تعرّض له دين الإسلام؛ نتيجة انحراف السلطة، وخروجها عن أهل البيت (صلوات الله عليهم). وقد أفضنا في خطوات السلطة المتلاحقة، ومشروعها في التعتيم على الحقائق والتحكّم في

الدين، وفي حجم الخطر لو تُرك الأمر لها، ولم يُكبح جماحها.

وثانياً: لجهود أهل البيت (صلوات الله عليهم) في كبح جماح الانحراف والتحريف.

ولبيان المراحل التي قطعها أهل البيت (عليهم السّلام) في سبيل ذلك استعرضنا جهود أمير المؤمنين (عليه أفضل الصلاة والسّلام) والخاصّة من أصحابه (رضوان الله عليهم) في كشف الحقائق، والتركيز عليه، والإنكار على الانحراف في السلطة، وعلى تحكّمها في الدين وتحريفه، وما جرى مجرى ذلك.

ثمّ تأكيده هو (عليه السّلام) حينما استولى على السلطة، وتأكيدهم معه على حقّه وحق أهل البيت (عليهم السّلام)، واهتمامهم بإحياء دعوة التشيّع التي غرسها النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وكانت نتيجة ذلك أن تبنّى هذه الدعوة الحقّة جماعة من ذوي المقام الرفيع في الدين، والأثر المحمود في الإسلام، ومن ذوي التصميم والإصرار، واقتنعوا بها كعقيدة محدّدة المعالم، مدعومة بالأدلّة، مناسبة للفطرة، وبالدعوة لها، ومحاولة التبليغ بها وتعميمها في المجتمع الإسلامي، وبالإنكار على انحراف السلطة وتحريفها للدين، وتعرية الظالمين.

ثمّ استعرضنا جهود السلطة بعد أمير المؤمنين (عليه السّلام) في الوقوف بوجه هذه الدعوة، والقضاء على حملته، والمضي في الانحراف والتحريف، وإسكات أصوات الإنكار عليه وعلى السلطة بالترغيب والترهيب، وإماتة الوازع الديني والضمير الإنساني في الأُمّة.

كلّ ذلك من أجل انفراد السلطة في الساحة، وتنفيذ مشروعها في استغلال قدرات الإسلام المادية والمعنوية، والتحكّم بالدين لصالحها وخدمة أهدافها.

ونبّهنا إلى تفاقم الأمر ببيعة معاوية بولاية العهد من بعده ليزيد، وتحويل الدولة الإسلامية إلى دولة قيصرية أُموية سفيانية ذات أهداف جاهلية.

وإلى أنّ جهود أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) السابقة أصبحت بسبب ذلك في خطر حقيقي.

وهنا جاء دور الإمام الحسين (صلوات الله عليه) ليقف في وجه السلطة، وليعلن الإنكار عليه، وعدم شرعيته، ويفجّر الموقف بفاجعة الطفّ الدامية التي هزّت ضمير المسلمين، وبغّضت السلطة للناس وأسقطت شرعيتها عندهم.

وكان المكسب المهمّ للدين في ذلك فصله عن السلطة غير المعصومة، وتحرّره من أن تتحكّم فيه، ورجوع المسلمين لواقعهم في الاعتراف بانحصار المرجع في الدين بالكتاب المجيد والسُنّة الشريفة، واتّفاقهم على جملة من معالم الدين التي تحفظ وحدتهم وتذكّرهم بمشتركاتهم.

٢ - مكاسب التشيع بخصوصيته.

تارة: من حيثية الاستدلال والبرهان، وقوّة الحجّة بسبب الفاجعة.

وأُخرى: في الجانب العاطفي، حيث فاز التشيّع بشرف التضحية في أعظم ملحمة دينية تُأجج العواطف وتُثير المشاعر.

وثالثة: في الإعلام، وبيان حقيقة التشيّع والدعوة له، ونشر ثقافته الأصيلة المناسبة للفطرة في مختلف جهات المعرفة.

الثاني: في العبر التي تستخلّص من الفاجعة من أجل أن ينتفع بها ذوو الرشد.

وقد اقتصرنا منها على أمرين:

أوّلهما: سلامة آلية التحرّك والعمل، والحفاظ فيها على المبادئ الدينية والإنسانية السامية.

ثانيهما: ظهور واقع الناس، ومدى استجابتهم لدعوى الحق، والثبات

عليه، والوقوف عند تعاليمه، ممّا يكشف عن تعذّر الإصلاح التام، وإقامة حكم إسلامي بنحو كامل، وإنّه يتعيّن الاكتفاء بالإصلاح النسبي حسب المقدور من دون أن ينافي ذلك شمولية الإسلام في نفسه، وكمال تشريعه الرفيع.

أمّا المقصد الثالث: فقد تحدّثنا فيه عن توقيت النهضة المباركة التي انتهت بالفاجعة، والظروف المناسبة التي هيّأت للإمام الحسين (صلوات الله عليه) القيام بها دون بقيّة الأئمّة ممّن سبقه ولحقه، مع أنّ وظيفتهم (صلوات الله عليهم) بأجمعهم هي رعاية الدين والجهاد في سبيل صلاحه وحمايته.

وقد أوضحنا في المقصد المذكور عدم سنوح الفرصة المناسبة لتفجير الموقف إلّا في عهد الإمام الحسين (صلوات الله عليه)، وفي ذلك المنعطف التاريخي من مسيرة الإسلام خاصة دون ما قبله وما بعده.

وقد استعرضنا من أجل ذلك:

أوّلاً: موقف أمير المؤمنين (عليه أفضل الصّلاة والسّلام)، وظرفه الحرج الذي ألزمه بالمسالمة والسكوت.

وثانياً: موقف الإمام الحسن (صلوات الله عليه) الذي اضطر فيه لمهادنة معاوية، وثمرات ذلك لصالح الإسلام عموماً ودعوة التشيع خاصّة.

وثالثاً: موقف الأئمّة من ذريّة الحسين (صلوات الله عليهم). حيث كفتهم فاجعة الطفّ مؤنة السعي لإسقاط شرعيّة السلطة، وتحرير الدين منه، واستغنوا بالفاجعة المذكورة عن مواجهة السلطة والاحتكاك به.

وكيف أنّهم (عليهم السّلام) استثمروا جهود الأئمّة الأوّلين (صلوات الله عليهم) - وفي قمّتها تلك الفاجعة - لصالح الدين، وتفرّغوا لبناء الكيان الشيعي بمميّزاته الحالية - في العقيدة والبنية والممارسات - بالنحو الذي ضمن له الاستمرار والبقاء، والتوسّع والانتشار، وفرض احترامه على الآخرين.

كما قدّمنا هذا الكتاب بمقدّمة أوضحنا فيها أنّ التخطيط لفاجعة الطفّ كان إلهي، وقد علم به الإمام الحسين (صلوات الله عليه) مسبقاً، وأقدم على التضحية في سبيل الله تعالى عالماً بالنتائج، وأنّه بذلك تتجلّى رفعة مقامه، وعظمة موقفه، وفناؤه في ذات الله (عزّ وجلّ).

أمّا الخاتمة التي ختمنا بها هذا الكتاب فهي تتضمّن:

أوّلاً: بيان أنّ لجهود أهل البيت (صلوات الله عليهم) - وفي قمّتها فاجعة الطفّ - في كبح جماح الانحراف، وإيضاح معالم الدين الفضل على جميع الأديان السماوية في التنبيه على رفعتها وسلامتها ممّا نسبته لها يد التحريف، بل لها الفضل في استقامة مسار الفكر الإنساني، وإيضاح المعالم العامّة لمنهج التفكير السليم.

وثانياً: بيان كثير ممّا يتعلّق بإحياء فاجعة الطفّ ومناسبات أهل البيت (صلوات الله عليهم) في أفراحهم وأحزانهم، وجميع المناسبات الدينية الشريفة.

ونأمل أن تتمّ للقارئ بهذا العرض الموجز صورة إجمالية عمّا تضمّنه هذا الكتاب.

ونسأل الله (عزّ وجلّ) أن يجعله مورد نفع لطالبي الحقيقة والباحثين عنه، ومنه سبحانه نستمدّ التوفيق والتسديد، إنّه ولي الأمور، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

المقدّمة

يشيع بين أهل الحديث من الفريقين والمؤرّخين عامّة عرض حادثة الطفّ الفجيعة والحديث عنه.

ولهم في ذلك اتّجاهان:

نظرية أنّ التخطيط لواقعة الطفّ بَشريّ

أوّلهما: أنّ التخطيط لها كان بشري، وأنّ الإمام الحسين (صلوات الله عليه) قد خطّط للنهضة وفق قناعاته وحساباته الماديّة؛ من أجل الاستيلاء على السلطة، وكان لمزاجيّته في التعامل مع الأحداث، وموقفه الحدّي الانفعالي من خصومه عامّة، ومن يزيد خاصّة، أعظم الأثر في ذلك.

بل قد يظهر من بعضهم أنّ ذلك قد أفقده النظرة الموضوعيّة في تقييم الظروف المحيطة به، والموازنة بين القوى التي له والتي عليه، وأنّه قد اغترّ بمواعيد مَنْ كتب له من أهل الكوفة، أو انخدع بنصيحة ابن الزبير له بالخروج(١) ، ليخلو له الحجاز.

وعلى كلّ حال فهو (عليه السّلام) عند أهل هذا الاتجاه قد حاول بخروجه تنفيذ مخطّطه في الاستيلاء على السلطة، إلّا أنّه لم يتسنَّ له ما أراد؛ لخطئه في تقييم

____________________

١ - تاريخ دمشق ١٤/٢٣٩ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، تهذيب الكمال ٦/٤٤٠ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، ترجمة الإمام الحسين (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٨٦ ح ٢٩٩.

الأوضاع التي عاشها، ولحزم خصومه وصرامتهم، وخيانة مَنْ دعاه وتعهّد بنصره من أهل الكوفة، حتى انتهى الأمر إلى قتله وقتل مَنْ معه، والإجهاز على مشروعه، كما توقّع ذلك كثير من أهل الرأي والمعرفة، وقد نصحه كثير منهم - من أجل ذلك - بعدم الخروج.

وهذا هو الذي يظهر من كثير ممّن تعرّض لنهضة الإمام الحسين (صلوات الله عليه) من الجمهور.

نظرية أنّ التخطيط للواقعة إلهي

ثانيهما: أنّ التخطيط لها إلهي، وأنّ الله سبحانه وتعالى قد عهد للإمام الحسين (صلوات الله عليه)، وأمره - عن طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتنفيذ مشروع ينتهي باستشهاده واستشهاد مَنْ معه، وجميع ما حدث من مآسٍ وفجائع.

وكان له (عليه السّلام) بما يمتلك من مؤهّلات ذاتية وشخصية الدور المتميّز في تنفيذ المشروع المذكور وفاعليته، وتحقيق أهدافه السامية.

كلّ ذلك لمصالح عظمى تناسب حجم التضحية وأهميتها قد علم الله (عزّ وجلّ) بها. وربما ظهر لنا بعضها.

وقد نجح (صلوات الله عليه) في مشروعه، وحقّق ما أراد، وتكلّل سعيه بالنجاح والفلاح، وكان عاقبته الفتح المبين.

وأنّ مَنْ أشار عليه بعدم الخروج قد خفي عليهم وجه الحكمة، كما خفي على المسلمين وجه الحكمة في صلح الحديبية؛ فاستنكروه على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكما خفي على كثير من أصحاب الإمام الحسن (صلوات الله عليه) وغيرهم وجه الحكمة في صلحه لمعاوية؛ فأنكروا عليه... إلى غير ذلك من الأمور الغيبية التي قد يخفى وجهها. والناس أعداء ما جهلوا، بل قد يكونون معذورين لجهلهم.

ونحن الشيعة حيث إنّنا نؤمن بعصمة الإمام الحسين وسائر الأئمّة (صلوات الله عليهم) لا بدّ من أن نتبنّى التفسير الثاني للنهضة المباركة، ولجميع ما صدر من الأئمّة (صلوات الله عليهم) في التعامل مع الأحداث.

تأكيد النصوص على أنّ التخطيط لفاجعة الطفّ إلهي

ومع ذلك فنصوصنا مستفيضة عن النبي والأئمّة (صلوات الله عليهم أجمعين) بما يؤكّد التفسير المذكور.

نكتفي منها بصحيح ضريس الكناسي عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر (عليه السّلام) قال: قال له حمران: جُعلت فداك! أرأيت ما كان من أمر علي والحسن والحسين (عليهم السّلام)، وخروجهم وقيامهم بدين الله (عزّ وجلّ)، وما أُصيبوا من قتل الطواغيت إيّاهم والظفر بهم حتى قُتلوا وغُلبوا؟

فقال أبو جعفر (عليه السّلام): «يا حمران، إنّ الله تبارك وتعالى [قد] كان قدّر ذلك عليهم وقضاه، وأمضاه وحتمه، ثمّ أجراه؛ فبتقدّم علم ذلك إليهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قام علي والحسن والحسين (عليهم السّلام)، وبعلم صمت مَنْ صمت منّا»(١) .

وحديث العمري عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق (عليه السّلام) قال: «إنّ الله (عزّ وجلّ) أنزل على نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم كتاباً قبل وفاته، فقال: يا محمّد هذه وصيتك إلى النُجَبَة من أهلك... فدفعه النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام) وأمره أن يفكّ خاتماً منه ويعمل بما فيه، ففكّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) خاتم وعمل بما فيه، ثمّ دفعه إلى ابنه الحسن (عليه السّلام) ففكّ خاتماً منه وعمل بما فيه، ثمّ دفعه إلى الحسين (عليه السّلام) ففكّ خاتماً فوجد فيه: أن اخرج بقومٍ إلى الشهادة، فلا شهادة لهم إلّا معك، واشترِ نفسك لله (عزّ وجلّ)؛ ففعل، ثمّ دفعه إلى عليّ بن الحسين (عليهم السّلام)...»(٢) .

____________________

١ - الكافي ١/٢٦٢.

٢ - الكافي ١/٢٨٠.

الشواهد المؤكّدة لكون التخطيط للفاجعة إلهي

بل نحن نرى أنّ التفسير الأوّل ظلمٌ لسيّد الشهداء (صلوات الله عليه)، واستهوان بنهضته المقدّسة؛ وهو يبتني على تجاهل كثير من الحقائق الثابتة تاريخياً، كما يظهر ممّا يأتي إن شاء الله.

إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت بالفاجعة قبل وقوعها

وليس ذلك من أجل اعتقادنا بعصمة الإمام الحسين (عليه السّلام)، ولا من أجل الأحاديث التي أشرنا إليها، بل لأنّه قد استفاض الحديث، بل تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين (صلوات الله عليه) وأهل البيت (عليهم السّلام) بمقتل الإمام الحسين (صلوات الله عليه)، كما استفاض الحديث عن الإمام الحسين (عليه السّلام) نفسه بذلك.

ويتّضح ذلك بالرجوع لمصادر الحديث والتاريخ الكثيرة، ويأتي منّا ذكر كثير من ذلك.

توقّع الناس للفاجعة قبل وقوعها

بل يبدو أنّ ذلك قد شاع وعُرف بين الناس قبل حصوله؛ فقد روي أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطب في المسلمين، وأخبرهم بقتل الحسين (عليه السّلام) فضجّ الناس بالبكاء، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أتبكون ولا تنصرونه؟!...»(١) .

وروى الطبراني بسنده عن عائشة حديثاً طويلاً يتضمّن إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها بقتل الإمام الحسين (عليه السّلام) بالطفّ، وفيه: ثمّ خرج إلى أصحابه - فيهم علي وأبو بكر وعمر وحذيفة وعمّار وأبو ذرّ (رضي الله عنهم) - وهو يبكي، فقالوا: ما يبكيك يا رسول الله؟!

فقال: «أخبرني جبرئيل أنّ ابني الحسين يُقتل بعدي بأرض الطفّ، وجاءني

____________________

١ - مقتل الحسين - للخوارزمي ١/١٦٤ الفصل الثامن، واللفظ له، الفتوح - لابن أعثم ٤/٣٢٨ ابتداء أخبار مقتل مسلم بن عقيل والحسين بن علي وولده، بحار الأنوار ٤٤/٢٤٨.

بهذه التربة، وأخبرني أنّ فيها مضجعه»(١) .

وعن ابن عباس أنه ذكر خطبة النبي (صلى الله عليه واله وسلم) في ذلك وقال: "ثم نزل عن المنبر، ولم يبق أحد من المهاجرين والأنصار إلا وتيقن بأن الحسين مقتول"(٢) .

كما أسند غير واحد عن ابن عباس أنّه قال: ما كنّا نشكّ وأهل البيت متوافرون أنّ الحسين بن علي يُقتل بالطفّ(٣) .

وقال الشيخ المفيد: وروى عبد الله بن شريك قال: كنت أسمع أصحاب علي (عليه السّلام) إذا دخل عمر بن سعد من باب المسجد يقولون: هذا قاتل الحسين بن علي (عليه السّلام)، وذلك قبل قتله بزمان(٤) .

وروي أنّ عمر بن سعد قال للإمام الحسين (صلوات الله عليه): «إنّ قوماً من السفهاء يزعمون أنّي أقتلك». فقال له الإمام الحسين (عليه السّلام): «ليسوا بسفهاء، ولكنّهم حلماء. ثمّ قال: والله إنّه ليقرّ بعيني أنّك لا تأكل برّ العراق بعدي إلّا قليلاً»(٥) .

____________________

١ - المعجم الكبير ٣/١٠٧ مسند الحسين بن علي، ذكر مولده وصفته ح٢٨١٤، مجمع الزوائد ٩/١٨٨ كتاب المناقب: باب مناقب الحسين بن علي (عليهم السّلام)، كنز العمال ١٢/١٢٣ ح٣٤٢٩٩، فيض القدير ١/٢٦٦. وغيرها من المصادر.

٢ - مقتل الحسين - للخوارزمي ١/١٦٤ - ١٦٥ الفصل الثامن، واللفظ له، الفتوح - لابن أعثم ٤/٣٢٨ - ٣٣٠ ابتداء أخبار مقتل مسلم بن عقيل والحسين بن علي وولده.

٣ - المستدرك على الصحيحين ٣/١٧٩ كتاب معرفة الصحابة، أوّل فضائل أبي عبد الله الحسين بن علي الشهيد (رضي الله عنهم)، السلسلة الصحيحة ٣/٢٤٥ ح ١١٧١، مقتل الحسين - للخوارزمي ١/١٦٠ الفصل الثامن، إمتاع الأسماع - للمقريزي ١٢/٣٢٨، و١٤/١٤٥، وغيرها من المصادر.

٤ - الإرشاد ٢/١٣١ - ١٣٢، بحار الأنوار ٤٤/٢٦٣، ومثله في كشف الغمّة ٢/٢١٨ ولكن فيه (أصحاب محمد) بدل (أصحاب علي).

٥ - تاريخ دمشق ٤٥/٤٨ في ترجمة عمر بن سعد بن أبي وقّاص، واللفظ له، تهذيب الكمال ٢١/٣٥٩ في ترجمة عمر بن سعد بن أبي وقاص، تهذيب التهذيب ٧/٣٦٩ في ترجمة عمر بن سعد بن أبي وقّاص، تاريخ الإسلام - للذهبي ٥/١٩٥ في ترجمة عمر بن سعد بن أبي وقّاص، وغيرها من المصادر.

وقال ابن الأثير: قال عبد الله بن شريك: أدركت أصحاب الأردية المعلّمة، وأصحاب البرانس السود من أصحاب السواري إذا مرّ بهم عمر بن سعد قالوا: هذا قاتل الحسين، وذلك قبل أن يقتله(١) .

وروي أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) قال لعمر بن سعد: «كيف أنت إذا قمت مقاماً تخيّر فيه بين الجنّة والنار، فتختار النار؟!»(٢) .

وقال العريان بن الهيثم: كان أبي يتبدّى، فينزل قريباً من الموضع الذي كان فيه معركة الحسين. فكنّا لا نبدو إلّا وجدنا رجلاً من بني أسد هناك، فقال له: إنّي أراك ملازماً هذا المكان؟!

قال: بلغني أنّ حسيناً يُقتل هاهنا؛ فأنا أخرج لعلّي أصادفه فأُقتل معه.

فلمّا قُتل الحسين قال أبي: انطلقوا ننظر هل الأسدي فيمَنْ قُتل؟ وأتينا المعركة فطوّفنا فإذا الأسدي مقتول(٣) .

كما استفاض الحديث عن النبي وأهل بيته (صلوات الله عليهم أجمعين) وخواصّ أصحابهم - تبعاً لهم - عن انتقام الله (عزّ وجلّ) من قتلته من بعده.

فعن ابن عباس أنّه قال: «أوحى الله إلى نبيّكم صلى الله عليه وآله وسلم أنّي قتلت بيحيى سبعين ألفاً، وإنّي قاتل بابن ابنتك سبعين ألفاً وسبعين ألفاً»(٤) . ويأتي من الإمام الحسين

____________________

١ - الكامل في التاريخ ٤/٢٤٢ ذكر مقتل عمر بن سعد وغيره ممّن شهد قتل الحسين من أحداث سنة ٦٦ هـ، واللفظ له، ومثله في تاريخ دمشق ٤٥/٤٩ في ترجمة عمر بن سعد بن أبي وقّاص، وتهذيب الكمال ٢١/٣٥٩ في ترجمة عمر بن سعد بن أبي وقّاص.

٢ - تاريخ دمشق ٤٥/٤٩ في ترجمة عمر بن سعد بن أبي وقّاص، تهذيب الكمال ٢١/٣٥٩ في ترجمة عمر بن سعد بن أبي وقّاص، تاريخ الإسلام - للذهبي ٥/١٩٥ في ترجمة عمر بن سعد بن أبي وقّاص، الكامل في التاريخ ٤/٢٤٢ ذكر مقتل عمر بن سعد وغيره ممّنْ شهد قتل الحسين من أحداث سنة ٦٦ هـ، كنز العمال ١٣/٦٧٤ ح ٣٧٧٢٣.

٣ - تاريخ دمشق ١٤/٢١٦ - ٢١٧ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، واللفظ له. ترجمة الإمام الحسين (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٥٠ ح ٢٨١، بغية الطلب في تاريخ حلب ٦/٢٦١٩.

٤ - المستدرك على الصحيحين ٢/٢٩٠ كتاب التفسير، تفسير سورة آل عمران، واللفظ له، وص ٥٩٢ كتاب تواريخ المتقدّمين من الأنبياء والمرسلين، ذكر يحيى بن زكريا نبي الله (عليهما السّلام)، ج: ٣ =

(صلوات الله عليه) التأكيد على ذلك.

الإخبار بنهضة المختار

وقال ميثم التمّار (رضوان الله عليه) - وهو من خواصّ أصحاب أمير المؤمنين (عليه السّلام) وحملة سرّه - للمختار بن أبي عبيدة الثقفي وهما في حبس ابن زياد قبل قتل الإمام الحسين (عليه السّلام): إنّك تفلت، وتخرج ثائراً بدم الحسين (عليه السّلام)، فتقتل هذا الجبّار الذي نحن في سجنه، وتطأ بقدمك هذا على جبهته وخديه(١) .

بل يبدو أنّ المختار قد أخذ منه، أو من غيره من أصحاب أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) أموراً وتفاصيل أكثر من ذلك؛ فقد قال ابن العرق مولى ثقيف:

«أقبلت من الحجاز حتى إذا كنت بالبسيطة من وراء واقصة استقبلت المختار بن أبي عبيدة خارجاً يريد الحجاز حين خلى سبيله ابن زياد، فلمّا استقبلته رحبّت به وعطفت إليه، فلمّا رأيت شَترَ عينه استرجعت له، وقلت له - بعدما توجّعت له -: ما بال عينك صرف الله عنك السوء؟ قال: خَبَط عيني ابن الزانية بالقضيب خبطة صارت إلى ما ترى. فقلت له: ما له شلّت أنامله؟ فقال المختار:

____________________

= /١٧٨ كتاب معرفة الصحابة (رضي الله عنهم)، فضائل الحسين بن علي (رضي الله عنهم)، وقال الحاكم بعد ذكر الحديث: هذا حديث صحيح الإسناد لم يخرجاه، سير أعلام النبلاء ٤/٣٤٢ في ترجمة سعيد بن جبير، قال الذهبي بعد ذكر الحديث: هذا حديث نظيف الإسناد منكر اللفظ، تاريخ دمشق ١٤/٢٢٥ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، وج ٦٤/٢١٦ في ترجمة يحيى بن سليمان بن نشوي، تهذيب الكمال ٦/٤٣١ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب القرشي، تاريخ بغداد ١/١٥٢ في ذكر سيدي شباب أهل الجنّة الحسن والحسين (عليهما السّلام)، فيض القدير ١/٢٦٥، تفسير القرطبي ١٠/٢١٩، الدرّ المنثور ٤/٢٦٤، كنز العمال ١٢/١٢٧ ح ٣٤٣٢٠، وغيرها من المصادر الكثيرة.

١ - شرح نهج البلاغة ٢/٢٩٣، واللفظ له، الإرشاد ١/٣٢٤، بحار الأنوار ٤٥/٣٥٣، وقريب منه في الإصابة ٦/٢٥٠ في ترجمة ميثم التمار الأسدي.

قتلني الله إن لم أقطع أنامله وأباجله(١) وأعضاءه إرباً إرباً».

قال: فعجّبت لمقالته، فقلت له: ما علمك بذلك رحمك الله؟! فقال لي: ما أقول لك فاحفظه عنّي حتى ترى مصداقه... يابن العرق، إنّ الفتنة قد أرعدت وأبرقت، وكأنّي قد انبعثت، فوطئت في خطامه، فإذا رأيتَ ذلك وسمعتَ به بمكان قد ظهرت فيه، فقيل: إنّ المختار في عصائبه من المسلمين يطلب بدم المظلوم الشهيد، المقتول بالطفّ سيّد المسلمين وابن سيّدها الحسين بن علي، فوربّك لأقتلنَّ بقتله عدّة القتلى التي قُتلت على دم يحيى بن زكريا (عليه السّلام).

قال: فقلت له: سبحان الله! وهذه أعجوبة مع الأحدوثة الأولى.

فقال: هو ما أقول لك، فاحفظه عنّي حتى ترى مصداقه.

ثمّ حرّك راحلته فمضى....

قال ابن العرق: فوالله، ما متّ حتى رأيت كلّ ما قاله(٢) ... إلى غير ذلك ممّا ورد عنه(٣) .

ولم يقتصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت (عليهم السّلام) على الإخبار بأصل الحدث، بل زادوا على ذلك بأمرين:

____________________

١ - الأباجل جمع الأبجل: وهو عرق غليظ في الرجل أو في اليد.

٢ - تاريخ الطبري ٤/٤٤٢ - ٤٤٣ أحداث سنة خمس وستين من الهجرة، مقدم المختار بن أبي عبيدة الكوفة، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/١٦٩ - ١٧٠ أحداث سنة أربع وستين من الهجرة، ذكر قدوم المختار الكوفة، الفتوح - لابن أعثم ٥/١٦٧ - ١٦٨ ذكر هرب المختار من ابن زياد وما كان من بيعته لعبد الله بن الزبير، وذكره مختصراًً باختلاف يسير في بحار الأنوار ٤٥/٣٥٣ - ٣٥٤، ونظير ذلك ما نقله الخوارزمي عن محمد بن إسحق صاحب السيرة من حديث المختار مع صقعب بن زهير في واقصة، مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/١٧٨ - ١٨٠ الفصل الخامس عشر في بيان انتقام المختار من قاتلي الحسين (عليه السّلام).

٣ - تاريخ الطبري ٤/٤٤٤ - ٤٥١ أحداث سنة خمس وستين من الهجرة، ذكر قدوم المختار الكوفة. وص ٤٧١ ما كان من أمر التوّابين وشخوصهم للطلب بدم الحسين بن علي إلى عبيد الله بن زياد، تاريخ اليعقوبي ٢/٢٥٨ أيام مروان بن الحكم وعبد الله بن الزبير، الكامل في التاريخ ٤/١٧٠ - ١٧١، و١٧٣ ذكر قدوم المختار الكوفة، وص ١٨٦ ذكر مسير التوّابين وقتلهم.

بعض التفاصيل المناسبة لانتهاء النهضة بالفاجعة

الأوّل: بعض التفاصيل المناسبة لحصوله في هذه النهضة الشريفة، كتحديد

مكان قتله (عليه السّلام)(١) ، وزمانه(٢) ، وأنّ قاتله يزيد(٣) ، مع ذكر بعض مَنْ يشارك في

____________________

١ - وقد روي ذلك مسنداً عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كلّ من مسند أحمد ١/٨٥ في مسند علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، ومجمع الزوائد ٩/١٨٧ - ١٩١ كتاب المناقب، باب مناقب الحسين بن علي (رضي الله عنهم)، والمصنّف - لابن أبي شيبة ٧/٢٧٦ كتاب الأمراء، ما ذكر من حديث الأمراء والدخول عليهم، وج ٨/٦٣٢ كتاب الفتن، من كره الخروج في الفتنة وتعوّذ عنه، ومسند أبي يعلى ١/٢٩٨ مسند علي بن أبي طالب (رضي الله عنه)، والمعجم الكبير ٣/١٠٦ - ١١١ مسند الحسين بن علي: ذكر مولده وصفته، وتاريخ دمشق ١٤/١٨٨ - ١٩٩ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، وتاريخ الإسلام ٥/١٠٢ - ١٠٣ في ترجمة الحسين بن علي (رضي الله عنه)، وسير أعلام النبلاء ٣/٢٨٩ في ترجمة الحسين الشهيد، والبداية والنهاية ٨/٢١٧ في أحداث سنة إحدى وستين، فصل بلا عنوان بعد ذكر صفة مقتله، والوافي بالوفيّات ١٢/٢٦٣ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب (رضي الله عنهم)، وإمتاع الأسماع ٨/١٢٩، وغيرها من المصادر الكثيرة جداً.

٢ - مثل ما روي مسنداً عن أُمّ سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يُقتل حسين على رأس ستين من مهاجري». المعجم الكبير ٣/١٠٥ مسند الحسين بن علي، ذكر مولده وصفته، واللفظ له، تاريخ بغداد ١/١٥٢ في ذكر مَنْ ورد بغداد من جلّة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الحسين بن علي، تاريخ دمشق ١٤/١٩٨ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، مجمع الزوائد ٩/١٩٠ كتاب المناقب، باب مناقب الحسين بن علي (عليهم السّلام)، الفردوس بمأثور الخطاب ٥/٥٣٩، وغيرها من المصادر.

وكذا ما روي مسنداً عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «يُقتل الحسين (عليه السّلام) حين يعلوه القتير». المعجم الكبير ٣/١٠٥ مسند الحسين بن علي، ذكر مولده وصفته، واللفظ له، مجمع الزوائد ٩/١٩٠ كتاب المناقب، باب مناقب الحسين بن علي (عليهم السّلام)، كنز العمّال ١٢/١٢٩ ح ٣٤٣٢٦، الفردوس بمأثور الخطاب ٥/٥٣٩.

٣ - الفتوح - لابن أعثم ٤/٣٢٨ ابتداء أخبار مقتل مسلم بن عقيل والحسين بن علي وولده، مقتل الحسين - للخوارزمي ١/١٦٣، المعجم الكبير ٣/١٢٠ مسند الحسين بن علي، ذكر مولده وصفته، وج ٢٠/٣٨ في ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن معاذ، مجمع الزوائد ٩/١٩٠ كتاب المناقب، باب مناقب الحسين بن علي (عليهم السّلام)، كنز العمّال ١١/١٦٦ ح ٣١٠٦١، وج ١٢/١٢٨ ح ٣٤٣٢٤، بحار الأنوار ٤٥/٣١٤، وغيرها من المصادر.

ذلك(١) ، وما يؤول إليه أمرهم - كما تقدّم بعضه - وغير ذلك ممّا قد يتّضح في تتمّة حديثنا هذا.

توقّع الإمام الحسين (عليه السّلام) أنّ عاقبة نهضته القتل

بل صرّح الإمام الحسين (عليه السّلام) نفسه ولوّح بأنّه يُقتل في هذه النهضة المقدّسة،

____________________

١ - بصائر الدرجات/٣١٨، إعلام الورى بأعلام الهدى ١/٣٤٥ الركن الثاني، في ذكر الإمام علي بن أبي طالب (عليه السّلام)، الباب الثالث، الآيات والدلالات المؤيّدة لإمامته، الإصابة ٢/٢٠٩ في ترجمة خالد بن عرفطة، شرح نهج البلاغة ٢/٢٨٧، وغيرها من المصادر.

ومن أمثلة ذلك ما رواه ابن أبي الحديد أنّه قال: روى ابن هلال الثقفي في كتاب الغارات، عن زكريا بن يحيى العطار، عن فضيل، عن محمد بن علي قال: لما قال علي (عليه السّلام): «سلوني قبل أن تفقدوني، فوالله لا تسألونني عن فئة تضلّ مئة وتهدي مئة إلّا أنبأتكم بناعقتها وسائقتها».

قام إليه رجل فقال: أخبرني بما في رأسي ولحيتي من طاقة شعر.

فقال له علي (عليه السّلام): «والله، لقد حدّثني خليلي أنّ على كلّ طاقة شعر من رأسك ملكاً يلعنك، وإنّ على كلّ طاقة شعر من لحيتك شيطاناً يغويك، وإنّ في بيتك سخلاً يقتل ابن رسول الله صلّى الله عليه وآله».

وكان ابنه قاتل الحسين (عليه السّلام) يومئذٍٍ طفلاً يحبو، وهو سنان بن أنس النخعي. شرح نهج البلاغة ٢/٢٨٦.

وروى أيضاً: أنّ تميم بن أسامة بن زهير بن دريد التميمي اعترضه وهو يخطب على المنبر ويقول: «سلوني قبل أن تفقدوني، فوالله لا تسألوني عن فئة تضلّ مئة، أو تهدي مئة إلّا نبأتكم بناعقها وسائقها. ولو شئت لأخبرت كلّ واحد منكم بمخرجه ومدخله وجميع شأنه».

فقال: فكم في رأسي طاقة شعر؟

فقال له: «أما والله، إنّي لأعلم ذلك، ولكن أين برهانه لو أخبرتك به، ولقد أخبرتك [كذا في المصدر] بقيامك ومقالك. وقيل لي: إنّ على كلّ شعرة من شعر رأسك ملكاً يلعنك وشيطاناً يستفزّك، وآية ذلك أنّ في بيتك سخلاً يقتل ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحضّ على قتله».

فكان الأمر بموجب ما أخبر به (عليه السّلام)، كان ابنه حصين - بالصاد المهملة - يومئذٍ طفلاً صغيراً يرضع اللبن، ثمّ عاش إلى أن صار على شرطة عبيد الله بن زياد، وأخرجه عبيد الله إلى عمر بن سعد يأمره بمناجزة الحسين (عليه السّلام) ويتوعّده على لسانه إنْ أرجأ ذلك، فقُتل (عليه السّلام) صبيحة اليوم الذي ورد فيه الحصين بالرسالة في ليلته. ج١٠/١٤ - ١٥.

كما يأتي في خطبته (عليه السّلام) في مكّة حينما أراد الخروج إلى العراق.

وعن الإمام علي بن الحسين زين العابدين (عليه السّلام) قال: «خرجنا مع الحسين (عليه السّلام) فما نزل منزلاً ولا ارتحل منه إلّا ذكر يحيى بن زكريا وقتله. وقال يوماً: ومن هوان الدنيا على الله أنّ رأس يحيى بن زكريا (عليه السّلام) أُهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل»(١) .

ونحوه حديث الإمام الحسين (عليه السّلام) مع عبد الله بن عمر(٢) .

ففي حديث له مع بعض مَنْ لقيه في الطريق قال فيه: «هذه كتب أهل الكوفة إليّ، ولا أراهم إلّا قاتلي...»(٣) .

وفي حديث له مع أبي هرّة الأزدي: «يا أبا هرّة، لتقتلني الفئة الباغية، وليلبسنّهم الله تعالى ذلاً شاملاً، وسيفاً قاطعاً...»(٤) .

وقد سبق منه (عليه السّلام) تأكيده لعمر بن سعد صدق ما يتحدّث به الناس من أنّه سيقتله، وأنّه من بعده (عليه السّلام) لا يأكل من برّ العراق إلّا قليلاً، وكرّر (عليه السّلام) التنبؤ له بقلّة بقائه بعده قبل المعركة بأيام(٥) .

____________________

١ - الإرشاد ٢/١٣٢، إعلام الورى بأعلام الهدى ١/٤٢٩، مناقب آل أبي طالب - لابن شهر آشوب ٣/٢٣٧، بحار الأنوار ١٤/١٧٥، وج ٤٥/٩٠، ٢٩٨.

٢ - الفتوح - لابن أعثم ٥/٢٨ وصية الحسين (رضي الله عنه) لأخيه محمد (رضي الله عنه)، مقتل الحسين - للخوارزمي ١/١٩٢ الفصل العاشر.

٣ - تاريخ دمشق ١٤/٢١٦ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، واللفظ له، سير أعلام النبلاء ٣/٣٠٦ في ترجمة الحسين الشهيد، تاريخ الإسلام ٥/١٢ الطبقة السابعة، حوادث سنة واحد وستين، مقتل الحسين، البداية والنهاية ٨/١٨٣ أحداث سنة ستين من الهجرة، صفة مخرج الحسين إلى العراق، ترجمة الإمام الحسين (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٦٤ ح ٢٩٠، نظم درر السمطين/٢١٤، وغيرها من المصادر.

٤ - مقتل الحسين - للخوارزمي ١/٢٢٦ الفصل الحادي عشر في خروج الحسين من مكة إلى العراق، واللفظ له، الفتوح - لابن أعثم ٥/٧٩ ذكر مسير الحسين (رضي الله عنه) إلى العراق، اللهوف في قتلى الطفوف/٤٣ - ٤٤ خروج الحسين من مكة إلى العراق، وغيرها من المصادر.

٥ - تاريخ دمشق ٤٥/٤٨ في ترجمة عمر بن سعد بن أبي وقاص، تهذيب الكمال ٢١/٣٥٩ في ترجمة عمر بن سعد بن أبي وقاص، تهذيب التهذيب ٧/٣٩٦ في ترجمة عمر بن سعد بن أبي وقاص، تاريخ الإسلام ٥/١٩٥ في ترجمة عمر بن سعد بن أبي =

وقال له يوم عاشوراء قُبيل المعركة: «أما والله يا عمر، ليكوننّ لما ترى يوم يسوؤك»(١) .

وقال له أيضاً: «يا عمر، أنت تقتلني وتزعم أن يولّيك الدعي ابن الدعي بلاد الرّي وجرجان! والله لا تتهنأ بذلك أبداً؛ عهد معهود. فاصنع ما أنت صانع؛ فإنّك لا تفرح بعدي بدنيا ولا آخرة، وكأنّي برأسك على قصبة قد نُصب بالكوفة يتراماه الصبيان ويتّخذونه غرضاً بينهم»(٢) .

كما خطب (صلوات الله عليه) عسكر ابن سعد لما رأى منهم التصميم على قتاله، فقال في آخر خطبته: «ثمّ أيم الله لا تلبثون بعدها إلّا كريثما يُركب الفرس، ثمّ تدور بكم دور الرحى، وتقلق بكم قلق المحور، عهد عهده إليّ أبي عن جدّي،( فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً... ) »(٣) .

وقال (عليه السّلام) في دعائه عليهم: «اللّهمّ احبس عنهم قطر السماء، وابعث عليهم سنين كسني يوسف، وسلّط عليهم غلام ثقيف يسقيهم كأساً مصبّرة...(٤) ، ولا يدع فيهم أحداً إلّا قتله، قتلة بقتلة، وضربة بضربة، ينتقم لي ولأوليائي وأهل بيتي وأشياعي منهم»(٥) ، إلى غير ذلك.

____________________

= وقاص، الفتوح - لابن أعثم ٥/١٠٣ ذكر اجتماع العسكر إلى حرب الحسين بن علي (رضي الله عنه)، مقتل الحسين - للخوارزمي ١/٢٤٥ الفصل الحادي عشر في خروج الحسين من مكة إلى العراق، وغيرها من المصادر.

١ - ترجمة الإمام الحسين (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٧٢ ح ٢٩٢، واللفظ له، سير أعلام النبلاء ٣/٣٠٢ في ترجمة الحسين الشهيد.

٢ - مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٨، واللفظ له، بحار الأنوار ٤٥/١٠.

٣ - اللهوف في قتلى الطفوف/٥٩، واللفظ له، تاريخ دمشق ١٤/٢١٩ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٧، كفاية الطالب/٤٢٩.

٤ - مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٨، واللفظ له، اللهوف في قتلى الطفوف/٦٠.

٥ - بحار الأنوار ٤٥/١٠، واللفظ له. العوالم/٢٥٣.

الحثّ على نصر الإمام الحسين (عليه السّلام) والتأنيب على خذلانه

الثاني: الحثّ على نصر الإمام الحسين (عليه السّلام)، والتأنيب على خذلانه، مثل ما تقدّم في خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما عن أنس بن الحرث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «إنّ ابني هذا - يعني الحسين - يُقتل بأرض يُقال لها كربلاء، فمَنْ شهد ذلك منكم فلينصره»(١) .

وعن زهير بن القين قال: غزونا بلنجر ففتح علينا، وأصبنا غنائم ففرحنَ، وكان معنا سلمان الفارسي فقال لنا: إذا أدركتم سيّد شباب أهل محمد [الجنّة] فكونوا أشدّ فرحاً بقتالكم معه بما أصبتم اليوم من الغنائم(٢) .

وفي حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أخبر بقتل الحسين (عليه السّلام) قال: «والذي نفسي بيده، لا يُقتل بين ظهراني قوم لا يمنعوه إلّا خالف الله بين صدورهم وقلوبهم، وسلّط عليهم شرارهم، وألبسهم شيعاً...»(٣) .

____________________

١ - تاريخ دمشق ١٤/٢٢٤ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، واللفظ له، الإصابة ١/٢٧١ في ترجمة أنس بن الحارث بن نبيه، أسد الغابة ١/١٢٣ في ترجمة أنس بن الحارث، البداية والنهاية ٨/٢١٧ في أحداث سنة إحدى وستين، فصل بلا عنوان بعد ذكر صفة مقتله، إمتاع الأسماع ١٢/٢٤٠، و١٤/١٤٨ إنذاره صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الحسين بن علي بن أبي طالب (رضي الله عنهم)، ذخائر العقبى/١٤٦، ينابيع المودّة ٣/٨،٥٢، كنز العمال ١٢/١٢٦ ح ٣٤٣١٤، بحار الأنوار ١٨/١٤١، و٤٤/٢٤٧، وغيرها من المصادر.

٢ - الكامل في التاريخ ٤/٤٢ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر مسير الحسين إلى الكوفة، واللفظ له، تاريخ الطبري ٤/٢٩٩ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مسير الحسين (عليه السّلام) من مكة متوجهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسيره، معجم ما استعجم ١/٢٧٦ في مادة (بلنجر)، مقتل الحسين - للخوارزمي ١/٢٢٥ الفصل الحادي عشر في خروج الحسين من مكة إلى العراق.

٣ - المعجم الكبير ٣/١٢٠ مسند الحسين بن علي: ذكر مولده وصفته، و٢٠/٣٩ في ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص عن معاذ، واللفظ له، مجمع الزوائد ٩/١٩٠ كتاب المناقب، باب مناقب الحسين بن علي (عليهم السّلام)، كنز العمال ١١/١٦٦ ح ٣١٠٦١، مقتل الحسين - للخوارزمي ١/١٦١ الفصل الثامن في إخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسين وأحواله، وغيرها من المصادر.

وقال أمير المؤمنين (عليه السّلام) للبراء بن عازب: «يا براء، أيقتل الحسين وأنت حي فلا تنصره؟!».

فقال البراء: لا كان ذلك يا أمير المؤمنين.

فلمّا قُتل الحسين (عليه السّلام) كان البراء يذكر ذلك، ويقول: أعظم بها حسرة؛ إذ لم أشهده، وأُقتل دونه(١) .

الإمام الحسين (عليه السّلام) مأمور بنهضته عالم بمصيره

وذلك بمجموعه يكشف عن أنّه (صلوات الله عليه) قد أقدم على تلك النهضة عالماً بمصيره، وأنّه (عليه السّلام) كان مأموراً بنهضته من قِبَل الله تعالى، وإلاّ فلو لم يكن ذلك مرضيّاً لله تعالى لكان على النبي وأمير المؤمنين (صلوات الله عليهما وآلهما) تحذيره من مغبّة نهضته ومنعه منه، لا حثّ الناس على نصره وتأنيبهم على خذلانه، ولو كانا قد حذّراه ومنعاه لكان حريّاً بالاستجابة لهم؛ فإنّه (صلوات الله عليه) أتقى لله تعالى من أن يتعمّد خلافهم.

بل ورد عنهما (صلوات الله عليهما وآلهما) أنّهما حثّاه ورغّباه، فعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال للإمام الحسين (عليه السّلام): «إنّ لك في الجنّة درجة لا تنالها إلّا بالشهادة»(٢) .

كما ورد أنّه صلى الله عليه وآله وسلم أخبره بذلك في الرؤيا لما قرب الموعد(٣) .

وعن أمير المؤمنين (عليه السّلام) أنّه لما حاذى نينوى في طريقه إلى صفين نادى:

____________________

١ - شرح نهج البلاغة ١٠/١٥، واللفظ له، الإرشاد ١/٣٣١، إعلام الورى بأعلام الهدى ١/٣٤٥، مناقب آل أبي طالب - لابن شهرآشوب ٢/١٠٦، بحار الأنوار ٤٤/٢٦٢، وغيرها من المصادر.

٢ - مقتل الحسين - للخوارزمي ١/١٧٠ الفصل الثامن في إخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الحسين وأحواله.

٣ - راجع الفتوح - لابن أعثم ٥/٢٠ ذكر كتاب يزيد بن معاوية إلى الوليد بن عتبة، مقتل الحسين - للخوارزمي ١/١٨٧ الفصل التاسع في بيان ما جرى بينه وبين الوليد بن عتبة ومروان بن الحكم بالمدينة في حياة معاوية وبعد وفاته، ينابيع المودّة ٣/٥٤، الأمالي - للصدوق/٢١٧، بحار الأنوار ٤٤/٣١٣، ٣٢٨، و٥٨/١٨٢.

«صبراً أبا عبد الله، صبراً أبا عبد الله»، ثمّ ذكر مقتله بشطّ الفرات(١) ... إلى غير ذلك ممّا رواه الفريقان خصوصاً شيعة أهل البيت (عليهم السّلام).

كما أنّ الإمام الحسين (صلوات الله عليه) صرّح برضى الله تعالى بنهضته، وأنّ الله تعالى قد اختارها له في خطبته العظيمة في مكّة المكرّمة حين عزم على الخروج منها متوجّهاً إلى العراق، حيث قال فيها في جملة ما قال: «خطّ الموت على ولد آدم مخطّ القلادة على جيد الفتاة. وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. وخِيرَ لي مصرع أنا لاقيه. كأنّي بأوصالي هذه تقطّعها عسلان الفلاة بين النواويس وكربلاء... لا محيص عن يوم خطّ بالقلم. رضى الله رضانا أهل البيت. نصبر على بلائه ويوفّينا أجور الصابرين... مَنْ كان فينا باذلاً مهجته، وموطّناً على لقاء الله نفسه، فليرحل معنا؛ فإنّي راحل مصبحاً إن شاء الله تعالى»(٢) .

كما يأتي عنه (عليه السّلام) أنّه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمره بأمر هو ماضٍ فيه، كان له أو عليه، بل أنّه صلى الله عليه وآله وسلم أخبره في الرؤيا بأنّه سوف يُقتل.

ويؤيّد ذلك أمران:

____________________

١ - مصنّف ابن أبي شيبة ٨/٦٣٢ كتاب الفتن، من كره الخروج في الفتنة وتعوّذ عنه، المعجم الكبير ٣/١٠٥ مسند الحسين بن علي، ذكر مولده وصفته، الآحاد والمثاني ١/٣٠٨، تاريخ دمشق ١٤/١٨٧ - ١٨٨ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، تهذيب الكمال ٦/٤٠٧ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، تهذيب التهذيب ٢/٣٠٠ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، تاريخ الإسلام ٥/١٠٢ في ترجمة الحسين بن علي (رضي الله عنه)، إمتاع الأسماع ١٢/٢٣٦ إنذاره صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الحسين بن علي بن أبي طالب (رضي الله عنهم)، ترجمة الحسين (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٤٨ ح ٢٧٤، ذخائر العقبى/١٤٨ ذكر إخبار الملك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقتل الحسين وإيرائه تربة الأرض التي يُقتل به، وغيرها من المصادر الكثيرة.

٢ - اللهوف في قتلى الطفوف/٣٨، واللفظ له، مثير الأحزان/٢٠، مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٥ - ٦. وقد روى الخطبة بسنده عن الإمام زين العابدين (عليه السّلام).

الشواهد على أنّه (عليه السّلام) لم يتحرّ مظان السلامة

الأوّل: إنّه يوجد في بعض زوايا التاريخ ما يشهد بأنّه (صلوات الله عليه) لم يكن في مقام تحرّي مظان السلامة، بل كان مصرّاً على السير في طريقه إلى مصرعه الذي يعرفه، وحيث انتهى وقُتل.

فهو (عليه السّلام) وإن كان يؤكّد على الحذر من أن يُقتل في مكّة المكرّمة؛ لئلاّ يكون هو الذي تُنتهك به حرمتها، إلّا أنّه لم يعرج على ما أشار به غير واحد - كما يأتي - من الذهاب إلى اليمن، ولم يناقش وجهة نظرهم، بل توجّه للعراق.

وفي أوّل الطريق لقيه الفرزدق فسأله (عليه السّلام) عن خبر الناس فقال: الخبير سألت، قلوب الناس معك، وسيوفهم مع بني أُميّة، والقضاء ينزل من السماء، والله يفعل ما يشاء.

فقال (صلوات الله عليه): «صدقت. لله الأمر يفعل ما يشاء، وكلّ يوم ربّنا في شأن. إنْ نزل القضاء بما نحبّ فنحمد الله على نعمائه، وهو المستعان على أداء الشكر، وإنْ حال القضاء دون الرجاء فلم يعتدِ مَنْ كان الحقّ نيّته، والتقوى سريرته»(١) .

ولم يحمله ذلك على أن يُعيد النظر في أمره، ويراجع حساباته، ويتلبّث حتى تنجلي الأمور، ويتّضح موقف الناس، وموقف شيعته - الذين كاتبوه - بعد ولاية ابن زياد على الكوفة، واستلامه السلطة فيه.

____________________

١ - تاريخ الطبري ٤/٢٩٠ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مسير الحسين (عليه السّلام) من مكة متوجّهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسيره، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٤٠ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر مسير الحسين (عليه السّلام) إلى الكوفة، البداية والنهاية ٨/١٨٠ أحداث سنة ستين من الهجرة، صفة مخرج الحسين إلى العراق، الفتوح - لابن أعثم ٥/٨٠ ذكر مسير الحسين (رضي الله عنه) إلى العراق، الإرشاد ٢/٦٧، مقتل الحسين - للخوارزمي ١/٢٢٣ الفصل الحادي عشر في خروج الحسين من مكة إلى العراق، وغيرها من المصادر.

وحتى بعد أن بلغه - قبل التقائه بالحرّ وأصحابه - خذلان الناس له، ومقتل مسلم بن عقيل (عليه السّلام) وهاني بن عروة وعبد الله بن يقطر (رضي الله عنهم)، وإحكام ابن زياد سيطرته على الكوفة لم يثنه ذلك عن المضي في طريقه.

كما ورد أنّه لما بلغه مقتل مسلم بن عقيل (عليه السّلام) وهاني بن عروة استرجع وترحّم عليهما مراراً وبكى(١) ، وبكى معه الهاشميون، وكثر صراخ النساء حتى ارتجّ الموضع لقتل مسلم، وسالت الدموع كلّ مسيل(٢) .

وقال (صلوات الله عليه): «رحم الله مسلم، فلقد صار إلى روح الله وريحانه، وتحيّته وغفرانه ورضوانه، أما إنّه قد قضى ما عليه وبقي ما علينا»(٣) .

بل لما وصلته (عليه السّلام) رسالة ابن الأشعث يخبره عن لسان مسلم بن عقيل بما آل إليه أمره، ويطلب منه الرجوع، لم يزد على أن قال: «كلّ ما حمّ نازل، وعند الله نحتسب أنفسنا وفساد أُمّتنا»(٤) ، واستمر في سيره.

____________________

١ - تاريخ الطبري ٤/٢٩٩ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مسير الحسين (عليه السّلام) من مكّة متوجّهاً إلى الكوفة....

٢ - اللهوف في قتلى الطفوف/٤٥.

٣ - مقتل الحسين - للخوارزمي ١/٢٢٣ الفصل الحادي عشر في خروج الحسين من مكة إلى العراق، واللفظ له، الفتوح - لابن أعثم ٥/٨٠ ذكر مسير الحسين (رضي الله عنه) إلى العراق، الفصول المهمّة ٢/٧٧٣ الفصل الثالث في ذكر الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام)، فصل في ذكر شيء من محاسن كلامه وبديع نظامه (عليه السّلام)، مطالب السؤول في مناقب آل الرسول/٣٩٠ الفصل الثامن في كلامه (عليه السّلام)، اللهوف في قتلى الطفوف/٤٥ خروج الحسين من مكة إلى العراق، وغيرها من المصادر.

٤ - تاريخ الطبري ٤/٢٩٠ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين (عليه السّلام) للمسير إلى ما قبلهم وأمر مسلم بن عقيل، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٣٣ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين بن علي ليسير إليهم وقتل مسلم بن عقيل، البداية والنهاية ٨/١٧١ أحداث سنة ستين من الهجرة، قصّة الحسين بن علي وسبب خروجه من مكة في طلب الإمارة ومقتله، وغيرها من المصادر.

إخبار الإمام الحسين (عليه السّلام) لمَنْ معه بخذلان الناس له

غاية الأمر أنّه (عليه السّلام) أعلم بذلك في الطريق مَنْ كان معه من الناس قبل أن يلتقي بالحرّ وأصحابه.

قال بكر بن مصعب المزني: كان الحسين لا يمرّ بأهل ماء إلّا اتّبعوه حتى انتهى إلى زبالة سقط إليه مقتل أخيه من الرضاعة مقتل عبد الله بن بقطر... فأخرج للناس كتاباً فقرأ عليهم: «بسم الله الرحمن الرحيم. أمّا بعد؛ فإنّه قد أتانا خبر فظيع. قتل مسلم بن عقيل، وهانئ بن عروة، وعبد الله بن بقطر، وقد خذلتنا شيعتنا، فمَنْ أحب منكم الانصراف فلينصرف ليس عليه منّا ذمام».

قال: فتفرّق الناس عنه تفرّقاً، فأخذوا يميناً وشمالاً حتى بقي في أصحابه الذين جاؤوا معه من المدينة. وإنّما فعل ذلك؛ لأنّه ظنّ إنّما اتّبعه الأعراب لأنّهم ظنّوا أنّه يأتي بلداً قد استقامت له طاعة أهله، فكره أن يسيروا معه إلّا وهم يعلمون على مَ يقدمون، وقد عَلِم أنّهم إذا بيّن لهم لم يصحبه إلّا مَنْ يريد مواساته والموت معه(١) .

تهيؤ الإمام الحسين (عليه السّلام) للقاء الحرّ وأصحابه

وفي حديث عبد الله بن سليم والمذري بن المشمعل الأسديين أنّ الإمام الحسين (عليه السّلام) نزل شراف، فلمّا كان في السحر أمر فتيانه فاستقوا من الماء فأكثروا، ثمّ سار حتى انتصف النهار، ثمّ التقى بالحرّ ومَنْ معه - وهم ألف فارس - في حرّ الظهيرة، فقال (صلوات الله عليه) لفتيانه: «اسقوا القوم، وارووهم من الماء،

____________________

١ - تاريخ الطبري ٤/٣٠٠ - ٣٠١ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٤٣ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر مسير الحسين إلى الكوفة، الإرشاد ٢/٧٥ - ٧٦.

ورشّفوا الخيل ترشيفاً».

قالا: فقام فتيانه فرشّفوا الخيل ترشيفاً، فقام فتية وسقوا القوم من الماء حتى أرووهم، وأقبلوا يملؤون القصاع والأتوار والطساس من الماء ثمّ يدنونها من الفرس، فإذا عبّ فيه ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً عزلت عنه وسقوا آخر حتى سقوا الخيل كلّها(١) .

ويظهر من ذلك أنّه (عليه السّلام) قد تهيّأ للقاء الحرّ وجيشه من السحر حينما أمر باستقاء الماء فأكثروا منه، وإلاّ فركب الإمام الحسين (صلوات الله عليه) يقارب المئتين أو يزيد عليها قليلاً، وليس من الطبيعي أن يستقي من الماء ما يفيض عن حاجته بمقدار ما يكفي لإرواء ذلك الجيش البالغ ألف نفر وإرواء خيلهم لو لم يكن (عليه السّلام) قد تهيّأ لذلك، وتعمّد الزيادة من الماء سحراً قبل ارتحاله من شراف.

وإذا كان (عليه السّلام) عالماً بلقاء ذلك الجيش فمن الطبيعي أن يكون عالماً بنتائج ذلك اللقاء وما يترتّب عليه، وموطّناً نفسه عليه، من أجل تحقيق هدفه، وإلاّ كان بوسعه الرجوع قبل لقائه.

وبذلك يظهر أنّ محاولته (صلوات الله عليه) بعد لقاء ذلك الجيش الرجوع(٢) ليس لاحتمال فسح المجال له، وقبولهم بذلك في محاولة للتراجع عن مقصده بعد أن ظهر له خطأ تقديره وحساباته، بل هو أشبه بطلب صوري إقامة للحجّة، ومقدّمة لاتفاقه مع الحرّ على أن يسير في طريق لا يوصله للكوفة ولا يردّه للمدينة، بل ينتهي به إلى حيث انتهى، وقد تحقّق له (عليه السّلام) ما أقدم عليه.

____________________

١ - تاريخ الطبري ٤/٣٠٢ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، واللفظ له، الإرشاد ٢/٧٦ - ٧٧، وقد رواه مختصراً ابن الأثير في الكامل في التاريخ ٤/٤٦ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه).

٢ - تاريخ الطبري ٤/٣٠٣ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، الكامل في التاريخ ٤/٤٧ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه).

اتفاقه (عليه السّلام) مع الحرّ في الطريق

ولمّا التقى (صلوات الله عليه) بالحرّ بن يزيد الرياحي - الذي بعثه ابن زياد في ألف رجل ليأتوه بالحسين إلى الكوفة - كان (عليه السّلام) في أبعد موضع عن نفوذ ابن زياد، وأصعب مكان لتجمّع الجيش ضدّه، حيث لا ماء ولا زرع، ولا قِرى ولا مأوى.

لكنّه (عليه السّلام) بعد أن منعه الحرّ من الرجوع اتّفق مع الحرّ - كما سبق - على أن يسلك طريقاً لا يوصله للكوفة ولا يرجع به للمدينة، واستمر في السير في منطقة نفوذ ابن زياد، وتوغّل فيه.

مع أنّه (صلوات الله عليه) إن كان آيساً من نصرة أهل الكوفة له كان الأصلح له عسكرياً أن يقف حيث انتهى، أو يقتصر في السير على أوّل موضع يجد فيه الماء.

وإن كان يأمل نصرتهم، ويحاول الحصول عليه، كان الأصلح له أن يسير مع الحرّ إلى مشارف الكوفة، ثمّ يمتنع من الاستسلام لابن زياد ويستنصر الناس، حيث يسهل على مَنْ يريد نصره من الكوفيين أن يصل إليه ويلتحق به.

بينما يتعذّر ذلك على الكثير منهم إذا بعد عن الكوفة؛ لأنّ عبيد الله بن زياد يستطيع حينئذ محاصرة الكوفة وضبط أطرافها، بحيث يتعذّر على مَنْ يعرف بالتشيّع الوصول للإمام الحسين (عليه السّلام).

وفعلاً قام ابن زياد بذلك. قال ابن سعد: وجعل الرجل والرجلان والثلاثة يتسلّلون إلى حسين من الكوفة، فبلغ ذلك عبيد الله فخرج فعسكر بالنخيلة، واستعمل على الكوفة عمرو بن حريث، وأخذ الناس بالخروج إلى النخيلة، وضبط الجسر فلم يترك أحداً يجوزه(١) .

____________________

١ - ترجمة الحسين (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٦٩ - ٧٠ ح ٢٩٠، واللفظ له، سير أعلام النبلاء ٣/٣٠٠ في ترجمة الحسين الشهيد، أنساب الأشراف ٣/٣٨٨ خروج الحسين بن علي من مكة إلى الكوفة، وغيرها من المصادر.

امتناعه (عليه السّلام) من الذهاب لجبل طيء

كما إنّه (صلوات الله عليه) في الطريق بعد لقائه مع الحرّ التقى بالطرماح بن عدي الطائي، فذكر له الطرماح أنّه رأى الناس قد جُمعوا من أجل أن يُسرَّحوا لقتاله. وقال له: فإن أردت أن تنزل بلداً يمنعك الله به حتى ترى من رأيك، ويستبين لك ما أنت صانع، فسر حتى أنزلك مناع جبلنا الذي يدعى (أج)، امتنعنا والله به من ملوك غسّان وحمير، ومن النعمان بن المنذر، ومن الأسود والأحمر. والله، إن دخل علينا ذلّ قطّ. فأسير معك حتى أُنزلك القرية، ثمّ نبعث إلى الرجال ممّن بأجأ وسلمى من طيء. فوالله، لا يأتي عليك عشرة أيام حتى يأتيك طيء رجالاً وركبان. ثمّ أقم فينا ما بدا لك. فإن هاجك هيج فأنا زعيم لك بعشرين ألف طائي يضربون بين يديك بأسيافهم. والله، لا يوصَل إليك أبداً ومنهم عين تطرف.

فجزاه الإمام الحسين (عليه السّلام) وقومه خيراً، وقال: «إنّه قد كان بيننا وبين هؤلاء القوم قول لسنا نقدر معه على الانصراف، ولا ندري علامَ تنصرف بنا وبهم الأمور في عاقبة»(١) .

وأخيراً كانت نتيجة اتّفاقه (عليه السّلام) مع الحرّ أن وصل إلى مكان بعيد عن الكوفة قريب من نهر الفرات، حيث الماء والزرع والقرى، وحيث يسهل تجمّع الجيوش لقتاله، ويصعب أو يتعذّر على مَنْ يريد نصره الوصول إليه.

____________________

١ - تاريخ الطبري ٤/٣٠٧ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٥٠ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، البداية والنهاية ٨/١٨٨ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمّة الشأن، ومثله مختصراً في أنساب الأشراف ٣/٣٨٣ خروج الحسين بن علي من مكة إلى الكوفة، وغيرها من المصادر.

ثمّ لما وصل كتاب ابن زياد للحرّ يأمره أن يجعجع بالحسين (عليه السّلام) وأصحابه، وينزلهم على غير ماء ولا في قرية، قالوا له: دعنا ننزل نينوى أو الغاضريات أو شفية، فمنعهم؛ معتذراً بأنّ رسول ابن زياد عين عليه.

فقال زهير بن القين (رضي الله عنه) للإمام الحسين (صلوات الله عليه): يابن رسول الله، إنّ قتال هؤلاء أهون من قتال مَنْ يأتينا من بعدهم. فلعمري، ليأتينا من بعد مَنْ ترى ما لا قِبَل لنا به.

فقال (عليه السّلام): «ما كنت لأبدأهم بالقتال»(١) .

مع إنّه (صلوات الله عليه) لو أصرّ على النزول في إحدى القرى الحصينة، فإن تركوه فذاك، وإن قاتلوه كانوا هم البادئين بالقتال لا هو (عليه السّلام)، لكنّه استجاب لهم ولم يُمانع.

تصريحه (عليه السّلام) حين وصوله كربلاء بما عُهد إليه

حتى إذا نزل في الموضع الذي قُتل فيه قال: «ههنا مناخ ركابنا، ومحطّ رحالنا، ومسفك دمائنا»(٢) .

وزاد ابن طاووس: «بهذا حدّثني جدّي رسول الله صلّى الله عليه وآله»(٣) .

____________________

١ - تاريخ الطبري ٤/٣٠٩ في أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٥٢ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، الفتوح - لابن أعثم ٥/٩٠ ذكر الحرّ بن يزيد الرياحي لما بعثه عبيد الله بن زياد لحربه الحسين بن علي (رضي الله عنهم)، الأخبار الطوال/٢٥٢ خروج الحسين إلى الكوفة، إعلام الورى بأعلام الهدى ١/٤٥١، وغيرها من المصادر.

٢ - مقتل الحسين - للخوارزمي ١/٢٣٧ الفصل الحادي عشر في خروج الحسين من مكة إلى العراق، واللفظ له، الفتوح - لابن أعثم ٥/٩٤ ذكر نزول الحسين (رضي الله عنه) بكربلاء، مطالب السؤول في مناقب آل الرسول/٤٠٠، الفصول المهمّة ٢/٨١٦ الفصل الثالث في ذكر الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام)، فصل في ذكر مصرعه ومدّة عمره وإمامته (عليه السّلام)، مناقب آل أبي طالب - لابن شهرآشوب ٣/٢٤٧، اللهوف في قتلى الطفوف/٤٩ وصول الحسين إلى كربلاء، وغيرها من المصادر.

٣ - اللهوف في قتلى الطفوف/٤٩ وصول الحسين إلى كربلاء.

وقال سبط ابن الجوزي: فلمّا قيل للحسين: هذه أرض كربلاء، شمّها، وقال: «هذه والله هي الأرض التي أخبر بها جبرئيل رسول الله، وأنّني أُقتل فيها»(١) .

وقال الدينوري: قال الحسين: «وما اسم هذا المكان؟».

قالوا له: كربلاء.

قال: «ذات كرب وبلاء. ولقد مرّ أبي بهذا المكان عند مسيره إلى صفين وأنا معه، فوقف فسأل عنه، فأُخبرنا باسمه. فقال: ههنا محطّ ركابهم، وههنا مهراق دمائهم. فسُئل عن ذلك، فقال: ثقل لآل بيت محمد ينزلون ههنا»(٢) .

وروى جابر بسند معتبر عن الإمام الباقر (عليه السّلام) قال: «قال الحسين (عليه السّلام) لأصحابه قبل أن يُقتل: إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لي: يا بُني، إنّك ستُساق إلى العراق، وهي أرض قد التقى بها النبيّون وأوصياء النبيّين، وهي أرض تُدعى عمّور، وإنّك تستشهد به، ويستشهد جماعة من أصحابك...»(٣) ... إلى غير ذلك.

تنبيهه (عليه السّلام) لظلامته وتمسّكه بموقفه

وبعد أن انتهى (صلوات الله عليه) إلى حيث يريد حاول أن يلفت النظر لظلامته؛ ليستثير العواطف، وأن يؤكّد على تمسّكه بموقفه وشرف هدفه، إقامة للحجّة.

فقد جمع (عليه السّلام) ولده وإخوته وأهل بيته، ونظر إليهم وبكى، وقال: «اللّهمّ إنّا عترة نبيّك محمد صلواتك عليه قد أُخرجنا وأُزعجنا وطُردنا عن حرم جدنا،

____________________

١ - تذكرة الخواص/٢٥٠ الباب التاسع في ذكر الحسين (عليه السّلام)، ذكر مقتله (عليه السّلام).

٢ - الأخبار الطوال/٢٥٣ خروج الحسين إلى الكوفة، واللفظ له، تاريخ الخميس ٢/٢٩٧ - ٢٩٨ الفصل الثاني في ذكر الخلفاء الراشدين وخلفاء بني أُميّة والعباسيين، ذكر مقتل الحسين بن علي وأين قُتل ومَنْ قتله، حياة الحيوان ١/١١١ في كلامه عن (الأوز).

٣ - الخراج والجرائح ٢/٨٤٨، واللفظ له، بحار الأنوار ٥٣/٦١ - ٦٢.

وتعدّت بنو أُميّة علينا. اللّهمّ فخذ لنا بحقنا، وانصرنا على القوم الظالمين»(١) .

ثمّ أقبل على أصحابه فقال: «الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درّت معايشهم، فإذا محّصوا بالبلاء قلّ الديانون»(٢) .

ثمّ حمد الله وأثنى عليه، وصلّى على النبي وآله وقال: «إنّه قد نزل بنا من الأمر ما قد ترون، وإنّ الدنيا قد تغيّرت وتنكّرت، وأدبر معروفها، واستمرت حذاء، ولم تبقَ منها إلّا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون إلى الحقّ لا يُعمل به، وإلى الباطل لا يُتناهى عنه؟ ليرغب المؤمن في لقاء ربّه محقّاً؛ فإنّي لا أرى الموت إلّا سعادة، والحياة مع الظالمين إلّا برماً»(٣) .

فإنّ ملاحظة هذه الأمور بموضوعية وإنصاف تشهد بتصميمه (صلوات الله عليه) على أن يصل إلى موضع مصرعه الذي وعِد به، وعدم تشبّثه بأسباب السلامة، فضلاً عن أن يسعى للانتصار العسكري، وإنّه (عليه السّلام) مصمّم على الإصحار بعدم شرعية السلطة ومباينته لها، وبعسفها وظلمها، واستعداده للتضحية في سبيل ذلك من أجل شرف الهدف.

____________________

١ - مقتل الحسين - للخوارزمي ١/٢٣٦ - ٢٣٧ الفصل الحادي عشر في خروج الحسين من مكة إلى العراق، واللفظ له، الفتوح - لابن أعثم ٥/٩٣ ذكر كتاب الحسين (رضي الله عنه) إلى أهل الكوفة، بحار الأنوار ٤٤/٣٨٣.

٢ - مقتل الحسين - للخوارزمي ١/٢٣٦ - ٢٣٧ الفصل الحادي عشر في خروج الحسين من مكة إلى العراق، واللفظ له، تحف العقول/٢٤٥، بحار الأنوار ٤٤/٣٨٣.

٣ - اللهوف في قتلى الطفوف/٤٨ خروج الحسين من مكة إلى العراق، واللفظ له، مجمع الزوائد ٩/١٩٢ كتاب المناقب، باب مناقب الحسين بن علي (عليهم السّلام)، المعجم الكبير ٣/١١٤ - ١١٥ مسند الحسين بن علي، ذكر مولده وصفته، تاريخ دمشق ١٤/٢١٧ - ٢١٨ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، سير أعلام النبلاء ٣/٣١٠ في ترجمة الحسين الشهيد، تاريخ الإسلام ٥/١٢ مقتل الحسين، تاريخ الطبري ٤/٣٠٤ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، وغيرها من المصادر، وقد اختلفت المصادر في الوقت الذي خطب (عليه السّلام) به هذه الخطبة.

الظروف التي أحاطت بالنهضة لا تناسب انتصاره عسكري

الثاني: إنّ الظروف التي أحاطت بنهضته المباركة، وخروجه من مكة إلى العراق، كانت لا تُناسب انتصاره عسكري، ولا أقل من أنّها كانت تقتضي مزيداً من الاحتياط والتأنّي، ولو من أجل العائلة المخدّرة، كما يشهد بذلك إجماع آراء مَنْ نصحه؛ فإنّهم ذكروا لتوجيه آرائهم أموراً لا تخفى على كثير من الناس، فضلاً عنه (صلوات الله عليه).

فإقدامه على تلك النهضة، وما استتبعته من تضحيات جسام ومآسٍ قاسية، لا بدّ أن يكون لهدف آخر غير الانتصار العسكري.

ويبدو مدى وضوح الخطر عليه في خروجه للعراق، وقوّة تصميمه (عليه السّلام) عليه مع ذلك، من محاورة ابن عباس معه وهو الذي سبق منه أنّه قال: ما كنّا نشكّ وأهل البيت متوافرون أنّ الحسين بن علي يُقتل بالطفّ(١) .

حيث قال ابن عباس للإمام الحسين (عليه السّلام): إنّك قد أرجفت الناس أنّك سائر إلى العراق، فبيّن لي ما أنت صانع.

فقال (صلوات الله عليه): «قد أجمعت المسير في أحد يومي هذين إن شاء الله تعالى».

فحذّره ابن عباس، وأبدى وجه تخوّفه عليه من مسيره في حديث طويل، فقال الإمام الحسين (عليه السّلام) له: «وإنّي أستخير الله، وأنظر ما يكون».

فلمّا كان من العشي أو من الغد أتاه ابن عباس فقال: يابن عم، إنّي أتصبّر ولا أصبر، إنّي أتخوّف عليك في هذا الوجه الهلاك والاستئصال؛ إنّ أهل العراق قوم غدر فلا تقربنّهم. أقم بهذا البلد؛ فإنّك سيّد أهل الحجاز، فإن كان أهل العراق يريدونك - كما زعموا - فاكتب إليهم فلينفوا عدوّهم، ثمّ أقدم عليهم.

____________________

١ - تقدّمت مصادره في/١٧.

فإن أبيت إلّا أن تخرج فسر إلى اليمن؛ فإنّ بها حصوناً وشعاباً، وهي أرض عريضة طويلة، ولأبيك بها شيعة، وأنت عن الناس في عزلة، فتكتب إلى الناس، وترسل وتبّث دعاتك، فإنّي أرجو أن يأتيك عند ذلك الذي تحبّ في عافية.

فقال له الإمام الحسين (صلوات الله عليه): «يابن عم، إنّي لأعلم أنّك ناصح مشفق، ولكنّي قد أزمعت وأجمعت على المسير».

فقال له ابن عباس: فإن كنت سائراً فلا تسر بنسائك وصبيتك؛ فوالله إنّي لخائف أن تُقتل كما قُتل عثمان ونساؤه وولده ينظرون إليه.

ثمّ قال: لقد أقررت عين ابن الزبير بتخليتك إيّاه والحجاز والخروج منه، وهو يوم [اليوم. ظ] لا ينظر إليه أحد معك. والله الذي لا إله إلّا هو، لو أعلم أنّك إذا أخذت بشعرك وناصيتك حتى يجتمع عليّ وعليك الناس أطعتني لفعلت ذلك(١) .

وإنّما كان (صلوات الله عليه) يبرّر خروجه بدعوة أهل الكوفة له، وكثرة كتبهم إليه - بنحو قد يوحي بأنّ هدفه الانتصار العسكري -؛ لأنّ عامّة الناس، وكثير من خاصّتهم لا يستوعبون أنّ هدفه (عليه السّلام) من الخروج هو الإصحار والإعلان عن عدم شرعية السلطة في موقف يحرجها ويستثيرها، وإن ترتب على ذلك التضحية بنفسه الشريفة وبمَنْ معه، وانتهاك حرمتهم وحرمة عائلته الكريمة؛ ليتجلّى مدى ظُلامة دين الإسلام العظيم بظُلامة رعاته ورموزه

____________________

١ - تاريخ الطبري ٤/٢٨٧ - ٢٨٨ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مسير الحسين (عليه السّلام) من مكة متوجّهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسيره، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٣٨ - ٣٩ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر مسير الحسين إلى الكوفة، البداية والنهاية ٨/١٧٣ أحداث سنة ستين من الهجرة، صفة مخرج الحسين إلى العراق، الأخبار الطوال/٢٤٤ خروج الحسين بن علي بن أبي طالب إلى الكوفة، الفتوح - لابن أعثم ٥/٧٢ - ٧٣ ابتداء أخبار الحسين بن علي (عليهم السّلام)، وغيرها من المصادر.

المقدّسة، وباستيلاء أولئك المجرمين على السلطة فيه، وحكمهم باسمه.

ظهور الإحراج عليه (عليه السّلام) مع ناصحيه

ولذا كان (عليه السّلام) يبدو عليه الإحراج مع كثير من ناصحيه من أهل الرأي والمعرفة الذين يعتمدون المنطق في موازنة القوى.

وأقوى ما كان يعتذر به ممّا يصلح لأن يقنع الناس أنّه (عليه السّلام) خرج من مكة خشية أن تُهتك به حرمتها وحرمة الحرم(١) .

وفي حديث له (عليه السّلام) مع جماعة فيهم عبد الله بن الزبير: «والله، لئن أُقتل خارجاً منها بشبر أحبّ إليّ من أن أُقتل فيها، ولئن أُقتل خارجاً منها بشبرين أحبّ إليّ من أن أُقتل خارجاً منها بشبر. وأيم الله، لو كنت في حجر هامة من هذه الهوام لاستخرجوني حتى يقضوا بي حاجتهم. والله، ليعتدنَ عليّ كما اعتدت اليهود في السبت»(٢) .

وفيما عدا ذلك كان (صلوات الله عليه) تارة: يكتفي ببيان تصميمه على الخروج ويتجاهل حسابات الناصحين، أو يعدهم النظر في الأمر، أو أنّه سوف يستخير الله تعالى في ذلك، أو يشكر لهم نصحهم؛ تطييباً لخواطرهم، من دون أن يتعرّض لمناقشة حساباتهم، ثمّ لا يتراجع عن تصميمه، نظير ما تقدّم منه مع

____________________

١ - المعجم الكبير ٣/١١٩ - ١٢٠ مسند الحسين بن علي، ذكر مولده وصفته ح ٢٨٥٩، مجمع الزوائد ٩/١٩٢ كتاب المناقب، باب مناقب الحسين بن علي (عليهم السّلام)، تاريخ دمشق ١٤/٢٠٠ - ٢٠٣، ٢١١ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، سير أعلام النبلاء ٣/٢٩٢ في ترجمة الحسين الشهيد، تاريخ الإسلام ٥/١٠٦ في ترجمة الحسين بن علي (رضي الله عنه)، البداية والنهاية ٨/١٧٤ أحداث سنة ستين من الهجرة، صفة مخرج الحسين إلى العراق، وغيرها من المصادر الكثيرة.

٢ - الكامل في التاريخ ٤/٣٨ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر مسير الحسين إلى الكوفة، واللفظ له، تاريخ الطبري ٤/٢٨٩ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مسير الحسين (عليه السّلام) من مكة متوجّهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسيره.

ابن عباس وغير ذلك ممّا كان منه (عليه السّلام) معه ومع غيره(١) .

وأُخرى: يعترف بصواب رأيهم، إلّا إنّه لا بدّ من تجاوزه، فقد قال لأحد بني عكرمة: «يا عبد الله، إنّه ليس يخفى عليّ، الرأي ما رأيت، ولكنّ الله لا يُغلب على أمره»(٢) .

اعتذاره (عليه السّلام) برؤياه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنّه ماضٍ لما أمره

وثالثة: يقطع الطريق عليهم، معتذراً بأنّه (عليه السّلام) رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام فأمره بأمر هو ماضٍ له.

قال ابن الأثير: فنهاه جماعة، منهم: أخوه محمد بن الحنفية وابن عمر وابن عباس وغيرهم، فقال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام وأمرني بأمر فأنا فاعل ما أمر»(٣) .

ولمّا سُئل عن الرؤيا قال: «ما حدّثت بها أحد، وما أنا محدّث بها أحداً حتى ألقى ربّي»، كما روي ذلك في حديثه مع عبد الله بن جعفر ويحيى بن سعيد بن العاص حينما أدركاه في الطريق بعد خروجه من مكّة المكرّمة(٤) .

____________________

١ - تاريخ دمشق ١٤/٢٠١ - ٢٠٥ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، تاريخ الطبري ٤/٢٨٧ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مسير الحسين (عليه السّلام) من مكّة متوجّهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسيره، البداية والنهاية ٨/١٧٦ أحداث سنة ستين من الهجرة، صفة مخرج الحسين إلى العراق، ترجمة الحسين (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٥٧ - ٥٩ ح ٢٨٣، مقتل الحسين - للخوارزمي ١/٢١٦ - ٢١٧ الفصل العاشر، الأخبار الطوال/٢٤٣ خروج الحسين بن علي بن أبي طالب إلى الكوفة، ينابيع المودّة ٣/٦٠، وغيرها من المصادر الكثيرة.

٢ - تاريخ الطبري ٤/٣٠١ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مسير الحسين (عليه السّلام) من مكّة متوجّهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسيره، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٤٣ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر مسير الحسين إلى الكوفة، الإرشاد ٢/٧٦، وغيرها من المصادر.

٣ - أُسد الغابة ٢/٢١ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، مضافاً إلى المصادر الآتية.

٤ - الكامل في التاريخ ٤/٤١ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر مسير الحسين إلى الكوفة، واللفظ له، تاريخ الطبري ٤/٢٩٢ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مسير الحسين (عليه السّلام) من =

إخباره (عليه السّلام) لأخيه بما أمره به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الرؤيا

نعم، روى ابن طاووس أنّه (عليه السّلام) حدّث أخاه محمد بن الحنفية عند السحر، وهو يريد الخروج إلى العراق بأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم له.

قال (قدّس سرّه): ورويت من أصل لأحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الثقة - وعلى الأصل أنّه كان لمحمد بن داود القمّي - بالإسناد عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال: «سار محمد بن الحنفية إلى الحسين في الليلة التي أراد الخروج في صبيحتها عن مكّة، فقال له: يا أخي، إنّ أهل الكوفة مَنْ قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيك، وقد خفت أن يكون حالك كحال مَنْ مضى، فإن رأيت أن تُقيم؛ فإنّك أعزّ من في الحرم وأمنعه.

فقال: يا أخي، قد خفت أن يغتالني يزيد بن معاوية في الحرم، فأكون الذي يُستباح به حرمة هذا البيت.

فقال له ابن الحنفية: فإن خفت ذلك فصر إلى اليمن، أو بعض نواحي البر؛ فإنّك أمنع الناس به، ولا يقدر عليك أحد. فقال: أنظر فيما قلت.

فلمّا كان السحر ارتحل الحسينُ (عليه السّلام) فبلغ ذلك ابن الحنفية، فأتاه فأخذ زمام ناقته التي ركبها، فقال له: يا أخي، ألم تعدني النظر فيما سألتك؟ قال: بلى. قال: فما حداك على الخروج عاجلاً؟

فقال: أتاني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعدما فارقتك، فقال: يا حسين، أخرج؛ فإنّ الله قد شاء أن يراك قتيلاً. فقال ابن الحنفية: إنّا لله وإنّا إليه راجعون.

فما معنى حملك هؤلاء النسوة معك وأنت تخرج على مثل هذا الحال؟

____________________

= مكّة متوجّهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسيره، تاريخ دمشق ١٤/٢٠٩ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، وتهذيب الكمال ٦/٤١٨ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، وتاريخ الإسلام ٥/٩ حوادث سنة واحد وستين، مقتل الحسين، وغيرها من المصادر.

فقال له: قد قال لي: إنّ الله قد شاء أن يراهنَّ سبايا. وسلّم عليه ومضى»(١) .

بعض شواهد إصراره (عليه السّلام) على الخروج للعراق مع علمه بمصيره

وعن ابن عباس قال: لقيت الحسين وهو يخرج إلى العراق، فقلت له: يابن رسول الله لا تخرج.

فقال لي: «يابن عباس، أما علمت أنّ منيتي من هناك، وأنّ مصارع أصحابي هناك؟».

فقلت له: فأنّى لك ذلك؟

قال: «بسرٍّ سُرَّ لي، وعلمٍ أُعطيته»(٢) .

وقال ابن عساكر: وكتبت إليه عمرة بنت عبد الرحمن تُعظّم عليه ما يريد أن يصنع، وتأمره بالطاعة ولزوم الجماعة، وتخبره أنّه إنّما يُساق إلى مصرعه، وتقول: أشهد لحدّثتني عائشة أنّها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «يُقتل حسين بأرض بابل».

فلمّا قرأ كتابها قال: «فلا بدّ لي إذاً من مصرعي». ومضى(٣) .

وقريب من ذلك جوابه لأُمّ سلمة (رضي الله عنهم) لما أخبرته بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قتله (عليه السّلام)(٤) .

ومرجع ذلك إلى قطع الطريق عليهم، وإلزامهما بما يعلمان به من الوعد الإلهي، مع التصميم على المضي فيه.

____________________

١ - اللهوف في قتلى الطفوف/٣٩ - ٤٠ خروج الحسين من مكة إلى العراق.

٢ - دلائل الإمامة/١٨١ - ١٨٢ في ترجمة الحسين (عليه السّلام)، ذكر معجزاته (عليه السّلام)، إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات ٤/٥٤ الباب الخامس عشر، معجزات أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السّلام) الفصل السابع عشر.

٣ - تاريخ دمشق ١٤/٢٠٩ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، واللفظ له، تهذيب الكمال ٦/٤١٨ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، سير أعلام النبلاء ٣/٢٩٦ - ٢٩٧ في ترجمة الحسين الشهيد، تاريخ الإسلام ٥/٩ حوادث سنة واحد وستين، مقتل الحسين، ترجمة الحسين (عليه السّلام) من طبقات ابن سعد/٥٨ ح ٢٨٣، وغيرها من المصادر.

٤ - إثبات الوصية/١٧٥ قصة كربلاء، الهداية الكبرى/٢٠٣، الثاقب في المناقب/٣٣٠، مدينة المعاجز ٣/٤٨٩ - ٤٩٠، وغيرها من المصادر.

رواية الفريقين للمضامين السابقة شاهد بصحته

ولو اختصّ الشيعة برواية ذلك لأمكن للمدّعي أن يتجاهل كثرة النصوص المذكورة ومؤيّداته، ويتّهمهم باختلاق تلك النصوص من أجل

الدفاع عن شرعية هذه النهضة، وتأكيد شرف أهدافه.

لكنّ الجمهور قد شاركوهم في رواية كثير من ذلك، مع إنّه لا يتناسب مع نظرتهم للحدث، وعرضهم له بما يوحي بأنّ التخطيط للنهضة بشري؛ فإنّ رواية الجمهور لتلك النصوص مع مخالفتها لوجهة نظرهم في عرض الواقعة يشهد بشيوعه، بحيث فرضت نفسها عليهم، ولم يستطيعوا تجاهله.

رواية الفريقين إخبار الأنبياء السابقين بالفاجعة

بل، قد روى الشيعة(١) وكثير من الجمهور(٢) ما يوحي بأنّ هذا الحدث

____________________

١ - منها ما روي عن آدم (عليه السّلام) (بحار الأنوار ٤٤/٢٤٢ - ٢٤٣، ٢٤٥)، وإبراهيم (عليه السّلام) (كامل الزيارات/١٤٢ - ١٤٣، خصال الصدوق/٥٨ - ٥٩ ح٧٩، وإسماعيل (عليه السّلام) (بحار الأنوار ٤٤/٢٤٣ - ٢٤٤)، ونوح (عليه السّلام) (الأمان من أخطار الأسفار/١١٨ - ١١٩ الفصل الرابع)، وزكريا (عليه السّلام) (كمال الدين وتمام النعمة/٤٦١ الباب الثالث والأربعون، دلائل الإمامة/٥١٣، مناقب آل أبي طالب - لابن شهرآشوب ٣/٢٣٧،- وغيرها من المصادر)، وموسى (عليه السّلام) (بحار الأنوار ٤٤/٢٤٤)، وسليمان (عليه السّلام) (بحار الأنوار ٤٤/٢٤٤)، وعيسى (عليه السّلام) (الأمالي - للصدوق/٦٩٥، بحار الأنوار ٤٤/٢٤٤)، وغيرهم من الأنبياء (كامل الزيارات/١٣٧ - ١٣٩).

٢ - راجع المعجم الكبير ٣/١١١ مسند الحسين بن علي، ذكر مولده وصفته ح ٢٨٢٧، وتاريخ دمشق ١٤/١٩٩ - ٢٠٠ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، وسير أعلام النبلاء ٣/٢٩١ في ترجمة الحسين الشهيد، وتاريخ الطبري ٤/٢٩٦ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مسير الحسين (عليه السّلام) من مكّة متوجّهاً إلى الكوفة وما كان من أمره في مسيره، والفتوح - لابن أعثم ٤/٣٣٠ - ٣٣١ ابتداء أخبار مقتل مسلم بن عقيل...، ومقتل الحسين - للخوارزمي ١/١٦٥ الفصل الثامن، وحياة الحيوان ١/١١٠ عند كلامه عن الأوز، وغيرها من المصادر الكثيرة. =

العظيم قد تحدّث عنه الأنبياء السابقون (على نبينا وآله وعليهم أفضل الصلاة والسّلام) في غابر العصور، وعُرف قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزمان طويل.

وهو المناسب لما ورد من أنّ أُمّ المؤمنين أُمّ سلمة (رضي الله عنها)(١) وغير واحد

____________________

= ومما يشهد بذلك ما رواه ابن عساكر بأسانيد متعدّدة إلى يحيى بن يمان قال: «أخبرني إمام مسجد بني سليم قال: غزا أشياخ لنا الروم، فوجدوا في كنيسة من كنائسهم:

كيف ترجو أمة قتلت حسيناً |

شفاعة جدّه يوم الحساب |

فقالوا: منذ كم وجدتم هذا الكتاب في هذه الكنيسة؟ قالوا: قبل أن يخرج نبيّكم بستمائة». تاريخ دمشق ١٤/٢٤٢ - ٢٤٤ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب، ونقله عنه في البداية والنهاية ٨/٢١٨ في أحداث سنة إحدى وستين، فصل بلا عنوان بعد ذكر صفة مقتله، ورواه بسند آخر الطبراني في المعجم الكبير ٣/١٢٤ في مسند الحسين بن علي في ذكر مولده وصفته ح ٢٨٧٤، ونقله عنه في مجمع الزوائد ٩/١٩٩ كتاب المناقب، باب مناقب الحسين بن علي (عليهم السّلام)، ورواه أيضاً المزي بسند آخر في تهذيب الكمال ٦/٤٤٢ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب.

وكذا ما رواه ابن عساكر أيضاً بسندين عن الأصمعي قال: مررت بالشام على باب دير، وإذا على حجر منقور كتابة بالعبرانية، فقرأته، فأخرج راهب رأسه من الدير، وقال لي: يا حنيفي أتحسن تقرأ العبرانية؟ قلت: نعم. قال لي: اقرأ. فقلت:

أيرجو معشر قتلوا حسيناً |

شفاعة جدّه يوم الحساب |

فقال لي الراهب: يا حنيفي، هذا مكتوب على هذا الحجر قبل أن بُعث صاحبك يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاثين عاماً، تاريخ دمشق ٣٧/٥٧ - ٥٨ في ترجمة عبد الملك بن قريب بن عبد الملك.

وكذا ما رواه السمهودي عن محمد بن سيرين أنّه قال: وجد حجر قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بثلاثمئة سنة عليه مكتوب بالسريانية، فنقلوه إلى العربية، فإذا هو:

أترجوا أمة قتلت حسيناً |

شفاعة جدّه يوم القيامه |

جواهر العقدين ق٢ ج٢/٣٨٧ الذكر الرابع عشر، وروى مثله في ينابيع المودّة ٣/٤٦، ونظم درر السمطين/٢١٩، وغيرها من المصادر.

١ - تاريخ دمشق ١٤/٢٤٠ في ترجمة الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب، البداية والنهاية ٨/٢١٩ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة فصل من دون ترجمة، نظم درر السمطين/٢١٧. =

في أماكن مختلفة(١) سمعوا بعد قتل الإمام الحسين (صلوات الله عليه) هاتفاً يهتف ويقول:

أيّها القاتلون جهلاً حسين |

أبشروا بالعذابِ والتنكيلِ |

|

كلّ أهلِ السماءِ يدعو عليكم |

من نبي وملَكٍ وقبيلِ |

|

قد لُعنتم على لسانِ ابن داود |

وموسى وصاحبِ الإنجيلِ |

حيث يكشف ذلك عن أهميته عند الله تعالى في الدعوة إليه حتى أطلع عليه أنبياءه، كما أطلعهم على رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخاتمة للرسالات، والتي تتضمّن دين الإسلام الخاتم للأديان والذي يكون هذا الحدث من الأحداث المهمّة المتعلّقة به.

وذلك يرجع إلى أنّ سيّد الشهداء الإمام الحسين (صلوات الله عليه) قد أُعِد لمهمّة إلهية تتناسب مع هذا الإعلام الإلهي المكثّف، ومع حجم التضحية التي يقدم عليها.

وهو المناسب لأهمية دين الإسلام العظيم في الدعوة إلى الله تعالى؛ لكونه خاتم الأديان وأكمله، وبه بقاء الدعوة لله (عزّ وجلّ)، وخلودها في الأرض، حيث تكتسب الأحداث المؤثّرة فيه أهمية تتناسب مع أهميته.

ولاسيما إنّ هذا الحدث لم يكن نصراً لدين الإسلام فحسب، بل هو انتصار للأديان السماوية بأجمعها على ما يأتي التنبيه له في الفصل الأوّل من الخاتمة إن شاء الله تعالى.

____________________

= مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/٩٥ الفصل الثاني عشر، وقد اقتصر على البيت الأوّل والثالث.

١ - تاريخ الطبري ٤/٣٥٨ أحداث سنة إحدى وستين، الفتوح - لابن أعثم ٥/١٥٦ بعد ذكر كتاب عبيد الله بن زياد إلى يزيد بن معاوية وبعثه إليه برأس الحسين بن علي (رضي الله عنهم)، كتاب الهواتف/٨٧ باب هواتف الجن، الكامل في التاريخ ٤/٩٠ أحداث سنة إحدى وستين ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، وقد اختلفت المصادر في بعض ألفاظ الأبيات وقد أثبتناها بلفظ الكامل في التاريخ.

كتابه (عليه السّلام) إلى بني هاشم بالفتح الذي يحقّقه

ولعلّه إلى هذا يشير كتابه (صلوات الله عليه) الذي كتبه من مكّة المكرّمة - وهو يعدّ العدّة لنهضته - إلى بني هاشم في المدينة المنوّرة: «بسم الله الرحمن الرحيم. من الحسين بن علي إلى محمد بن علي ومَنْ قِبَله من بني هاشم. أمّا بعد، فإنّ مَنْ لحق بي استشهد، ومَنْ لم يلحق بي لم يدرك الفتح. والسّلام»(١) .

حيث لا يبعد أن يكون مراده (عليه السّلام) في كتابه هذا أنّ في نهضته التي تنتهي به وبمَنْ معه للقتل والشهادة فتحاً للدين، وللدعوة إلى الله تعالى يتناسب مع حجم التضحية التي تحصل فيها.

إخبار الإمام السجّاد (عليه السّلام) بأنّ أباه (عليه السّلام) هو الغالب

وهو المناسب لما عن الإمام زين العابدين (صلوات الله عليه) في جوابه لإبراهيم بن طلحة حينما سأله بعد رجوعه بالعائلة الثاكلة للمدينة كأنّه شامت: يا علي بن الحسين مَنْ غلب؟

حيث قال له (عليه السّلام): «إذا أردت أن تعلم مَنْ غلب ودخل وقت الصلاة فأذن ثمّ أقم»(٢) .

فإنّه كالصريح في أنّ تلك الفاجعة الفظيعة هي السبب في الحفاظ على الصلاة التي هي عمود الدين، وأظهر شعائره، كما يكشف عن شدّة الخطر الذي يتعرّض له الدين لو لم يقف في وجهه الإمام الحسين (صلوات الله عليه) بنهضته المباركة التي خُتمت بهذه الفاجعة.

____________________

١ - كامل الزيارات/١٥٧، واللفظ له، دلائل الإمامة/١٨٨، الخرائج والجرائح ٢/٧٧١ - ٧٧٢، بصائر الدرجات/٥٠٢، وغيرها من المصادر.

٢ - الأمالي - للطوسي/٦٧٧.

خلود الفاجعة يناسب أهميتها

وذلك يتناسب مع خلود هذه الملحمة الشريفة والفاجعة العظمى، وما قدّره الله (عزّ وجلّ) لها من أسباب الظهور والانتشار، رغم المعوّقات الكثيرة، والجهود المكثّفة من قبل الظالمين، والجاهلين أو المتجاهلين لثمراتها وبركاتها، من أجل خنقها والقضاء عليها، أو تحجيمها والتخفيف من غلوائها، ومن تفاعل الناس بها وانشدادهم نحوها.

فإنّ ذلك بمجموعه يؤيّد عظمة هذه الملحمة الإلهية، وأهمية الثمرات المترتبة عليها لصالح الدعوة إلى الله تعالى، وحفظ دينه العظيم الذي هو خاتم الأديان، والذي لا بدّ أن يكون واجداً لمقوّمات البقاء والخلود، والظهور والانتشار، لتسمع دعوته، وتتم حجّته على الناس( لِّيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ ) (١) .

كما إنّه نتيجة لما سبق يحسن التنبيه لأمرين:

لا موجب لإطالة الكلام في تفاصيل النهضة الشريفة

أحدهما: إنّه لا ينبغي إطالة الكلام في تقييم بعض خصوصيات النهضة الشريفة، مثل توقيتها، حيث خرج (صلوات الله عليه) من مكّة المكرّمة قبل الحجّ، ومثل حمل العائلة الكريمة، واختيار العراق دون غيره من المناطق التي يشيع فيها الولاء لأهل البيت (صلوات الله عليهم)، وغير ذلك.

إذ بعد أن ظهر أنّ النهضة كانت بعهد من الله سبحانه وتعالى، فلا بدّ أن تكون تفاصيلها وخصوصياتها ذات الأثر فيها بعهد منه (عزّ وجلّ)، لمصالح

____________________

١ - سورة الأنفال/٤٢.

هو أعلم بها، وربما بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووصلت للإمام الحسين (عليه السّلام) من طريقه، ولاسيما بعد البناء على عصمة الإمام (صلوات الله عليه).

وقد كتب غير واحد في توجيه كثير من خصوصياتها ما لا يسعنا إطالة الكلام فيه بعد ما ذكرنا، على أنّه قد يظهر من حديثنا هذا - تبعاً - بعض الفوائد المترتّبة على بعض تلك الأمور.

عظمة الإمام الحسين (عليه السّلام) وروح التضحية التي يحمله

ثانيهما: إنّه ممّا تقدّم تتجلّى عظمة الإمام الحسين (صلوات الله عليه) وروح التضحية في سبيل الله تعالى التي يتحلّى بها، وقوّة العزيمة والتصميم اللذين يحملهما بين جنبيه.

فإنّ الغالب أنّ الذين يضحّون إمّا أن يتشبثوا بأمل السلامة ونجاح المشروع الذي يخطّطون له، فيشرعون في تنفيذه ويدخلون في المعركة حتى إذا أخطأوا وفشل مشروعهم عسكرياً منعهم دينهم، أو أبت لهم كرامتهم وحميّتهم التراجع والاستسلام من أجل السلامة؛ فيثبتون حتى النهاية.

وإمّا أن يُفاجَأوا بالمعركة من دون تخطيط سابق لها، وتنسد أمامهم طرق النجاح؛ فيمنعهم دينهم أو حميتهم أيضاً من الاستسلام طلباً للسلامة ويثبتوا حتى النهاية.

أمّا أن يدخل الإنسان في مشروع طويل الأمد يعلم مسبقاً بأنّه ينتهي بمثل هذه التضحيات الجسام والفجائع الفادحة، ويخطّط لتنفيذه بصلابة وعزم، فهو أمر يحتاج إلى قابلية استثنائية.

والناظر في تفاصيل واقعة الطفّ - بموضوعية وإنصاف - يرى أنّ الإمام

الحسين (صلوات الله عليه) منذ امتنع من بيعة يزيد في أواخر شهر رجب، وتحرّك ركبه من المدينة المنوّرة إلى مكّة المكرّمة، صمّم على المضي في مشروعه وتحقيق هدفه عالماً أنّ ذلك ينتهي بقتله وقتل أهل بيته نجوم الأرض من آل عبد المطلب - كما تقول العقيلة زينب (عليها السّلام) في خطبتها الجليلة(١) - مع الصفوة من أصحابه، مع ما يترتّب على ذلك من نهب رحله، وانتهاك حرمته، وسبي عياله، والتشهير به وبهم، وتركهم غنيمة بأيدي تلك الوحوش الكاسرة، والنفوس المغرقة في الجريمة والرذيلة.

ولم يمنعه شيء من ذلك عن التصميم والتخطيط والإصرار والاستمرار حتى النهاية التي حصلت بعد ما يقرب من ستة أشهر.

تحلّي الإمام الحسين (عليه السّلام) بالعاطفة

ولاسيما أنّه (صلوات الله عليه) لم تجفّ عاطفته في هذه المدّة الطويلة، ولم يتجرّد عنها ويدعها جانباً، كما قد يحصل لكثير من ذوي التصميم والإصرار على الدخول في الصراعات المضنية ومقارعة الأهوال، بل كان (عليه السّلام) - كسائر أهل بيته - متكامل الإنسانية. فهو أشدّ الناس عاطفة، وأرقّهم قلباً، يتفاعل مع الآلام والمصائب التي ترد عليه، وتستثيره المناسبات الشجيّة حسرة وعبرة، كما يظهر بمراجعة تفاصيل الواقعة تاريخياً، وتقدم منّا التعرّض لبعض مفردات ذلك، وربما يأتي شيء منه في أثناء حديثنا هذا.

وذلك يزيد في معاناته (عليه السّلام) في هذه المدّة الطويلة، خصوصاً في تخطّي مفاصلها المثيرة للعاطفة، والباعثة على الحسرة، كما انتبهت لذلك أُخته العقيلة زينب الكبرى (عليها السّلام) حينما أنشد (صلوات الله عليه) ليلة العاشر من المحرّم:

____________________

١ - راجع ملحق رقم (٤).

يا دهرُ أفٍّ لكَ من خليل |

كم لكَ بالإشراقِ والأصيلِ |

|

من صاحبٍ أو طالبٍ قتيل |

والدهرُ لا يقنعُ بالبديلِ |

|

وإنّما الأمرُ إلى الجليل |

وكلّ حيّ سالكٌ سبيلي |

حيث لم تملك نفسها أن وثبت تجرّ ثوبها وإنّها لحاسرة حتى انتهت إليه، فقالت: «واثكلاه. ليت الموت أعدمني الحياة. اليوم ماتت أُمّي فاطمة وعلي أبي وحسن أخي. يا خليفة الماضين وثمال الباقي». فنظر (عليه السّلام) إليها، وقال: «يا أُخيه، لا يذهبنَّ حلمك الشيطان». قالت: بأبي أنت وأُمّي يا أبا عبد الله! استقتلت نفسي فداك! فردّ (عليه السّلام) غصّته وترقرقت عيناه، وقال: «لو تُرك القطا ليلاً لنام». فقالت (عليها السّلام): يا ويلتي! أفتُغصب نفسك اغتصاباً؟! فذلك أقرح لقلبي، وأشدّ على نفسي(١) .

ولكن عاطفته (صلوات الله عليه) مهما بلغت لم تمنعه من المضي في طريقه، ومن تصميمه على الوصول للنهاية المفجعة؛ كلّ ذلك لفنائه (عليه السّلام) في ذات الله تعالى، ولأنّ هدفه الأسمى رضاه (جلّ شأنه)، كما أفصح عن ذلك في أحاديثه المتفرّقة، خصوصاً خطبته الجليلة حينما أراد الخروج من مكّة، التي سبق التعرّض

____________________

١ - تاريخ الطبري ٤/٣١٩ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، واللفظ له، الكامل في التاريخ ٤/٥٩ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، أنساب الأشراف ٣/٣٩٣ خروج الحسين بن علي من مكة إلى الكوفة، مقاتل الطالبيين/٧٥ مقتل الحسين بن علي (عليهم السّلام)، نهاية الأرب في فنون الأدب ٢٠/٢٧٢ - ٢٧٤ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مسير الحسين بن علي (رضي الله عنهم) وخبر مَنْ نهاه عن المسير، إعلام الورى بأعلام الهدى/٤٥٧، اللهوف في قتلى الطفوف/٥٠ وصول الحسين إلى كربلاء، وقريب منه في البداية والنهاية ٨/١٩٢ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، صفة مقتله مأخوذة من كلام أئمّة الشأن، وتاريخ اليعقوبي ٢/٢٤٤ مقتل الحسين بن علي، والمنتظم ٥/٣٣٨ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام)، وغيرها من المصادر.

لها آنفاً(١) .

ومن أقواله المرويّة عنه (عليه السّلام): «هوّن عليّ ما نزل بي أنّه بعين الله»(٢) ، و: «عند الله أحتسب نفسي وحُماة أصحابي»(٣) ... إلى غير ذلك.

الموقف المشرّف لِمَنْ في ركبه من عائلته وصحبه

والملفت للنظر - مع كلّ ذلك - أنّه (صلوات الله عليه) استطاع أنّ يختار لنهضته الشريفة من أهل بيته وأنصاره مَنْ لا يتراجع عنها بعد أن اقتنع بها، وكان بوسعهم التراجع في أيّ وقت أرادوا.

لكنّهم آمنوا بقيادته، واستسلموا لما يقرّره حتى النفس الأخير، مع قوّة في البصيرة، ومزيد من السرور والشعور بالفوز والسعادة، وقد آمنوا بمشروعه كما آمن هو (عليه السّلام).

بل قد ثبتوا معه (عليه السّلام) ولم يتركوه حتى بعد أن أذن لهم بالانصراف وجعلهم في حلّ من بيعته، وكان كلامهم في التعقيب على ذلك يؤكّد على الإصرار على مواساته بأنفسهم والقتال دونه والتضحية في سبيله، وعلى الشعور بالفوز والسعادة بذلك. ولا يسعنا استقصاؤه لكثرته.

كما إنّه يأتي في حديثنا هذا منهم بعض النكات الملفتة للنظر، والتي تحمل على المزيد من الإعجاب والاحترام لهم رفع الله تعالى شأنهم.

____________________

١ - تقدّمت مصادرها في/٥٠.

٢ - اللهوف في قتلى الطفوف/٦٩ شهادة أهل بيته (عليهم السّلام).

٣ - مقتل الحسين - للخوارزمي ٢/١٩، بحار الأنوار ٤٥/٢٧، ووردت هكذا: «أحتسب نفسي وحماة أصحابي» في تاريخ الطبري ٤/٣٣٦ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، والكامل في التاريخ ٤/٧١ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، ونهاية الأرب في فنون الأدب ٢٠/٢٨٣ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ما تكلّم به الحسين.

نعم، ورد أنّ الضحّاك بن عبد الله المشرفي قال للإمام الحسين (صلوات الله عليه): إنّي أُقاتل عنك ما رأيت مقاتل، فإذا لم أرَ مقاتلاً فأنا في حلّ من الانصراف، وإنّه انصرف حين لم يجد مقاتلاً(١) .

وهذا في الحقيقة ليس تراجعاً عن موقف مسبقاً، بل هو قصور في الموقف من أوّل الأمر، مع تنفيذه كاملاً.

وحتى عائلته الكريمة التي رأت من بعده الأهوال لم ينقل عن أيّ منها مَنْ يدل على استنكاره لموقفه (عليه السلام) أو الشكوى منه في استمراره إلى النهاية المفجعة، بل يظهر من مواقف كثير منها الإيمان بمشروعه (عليه السّلام)، وقوّة البصيرة بأنّ عاقبته النجاح والفلاح.

ويكفينا من ذلك قول العقيلة زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين (عليهم السّلام) في خطبتها في مجلس يزيد: فلئن اتّخذتنا مغنماً لتجدنا وشيكاً مغرماً، حين لا تجد إلّا ما قدّمت يداك، وإنّ الله ليس بظلام للعبيد. فإلى الله المشتكى وعليه المعوّل. فكد كيدك، واسعَ سعيك، وناصب جهدك. فوالله لا تمحو ذكرنا، ولا تميت وحينا، ولا تدرك أمدنا، ولا ترحض عنك عارها، ولا تغيب منك شنارها. فهل رأيك إلّا فند، وأيّامك إلّا عدد، وشملك إلّا بدد، يوم ينادي المنادي:( أَلاَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ) . فالحمد لله الذي ختم لأولنا بالسعادة والرحمة، ولآخرنا بالشهادة والمغفرة...(٢) .

وهذا أمر نادر لا يسهل حصوله لولا العناية الإلهية والتسديد الربّاني.

____________________

١ - الكامل في التاريخ ٤/٧٣ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة، ذكر مقتل الحسين (رضي الله عنه)، واللفظ له، تاريخ الطبري ٤/٣٣٩ أحداث سنة إحدى وستين من الهجرة.

٢ - راجع ملحق رقم (٤).

المقصد الأوّل

في أبعاد فاجعة الطفّ وعمقها

وردود الفعل المباشرة لها

والكلام في ذلك في فصلين:

الفصل الأوّل

في أبعاد فاجعة الطفّ وعمقه

تمهيد:

من المعلوم من مذهب أهل البيت (صلوات الله عليهم) أنّ الخلافة والإمامة حقّ لهم مجعول من قِبَل الله تعالى، وأنّه لا شرعية لخلافة كلّ مَنْ تقمّصها من غيرهم، وعلى ذلك ابتنت نهضة الإمام الحسين (صلوات الله عليه)، كما يأتي - عند الكلام فيما كسبه التشيّع من هذه النهضة المباركة - إن شاء الله تعالى.

استنكار جمهور المسلمين لعهد معاوية ليزيد

أمّا الجمهور فخلافتهم وإن ابتنت على عدم الانضباط بنظام محدّد، بل جروا أخيراً على شرعية الإمامة المبنيّة على النصّ بولاية العهد من السابق

للاحق بلحاظ قربه النسبي منه، بغضّ النظر عن مؤهّلاته الشخصية، إلّا أنّهم استنكروا عهد معاوية لابنه يزيد بالخلافة في وقته.

أوّلاً: لأنّه أوّل مَنْ فتح هذا الباب، وتجاهل سيرة مَنْ قبله من خلفائهم، خصوصاً الشيخين اللذين لهما مكانة خاصة في نفوسهم.

ولاسيما أنّ من جملة دوافع قريش لصرف الخلافة عن أهل البيت (صلوات الله عليهم) هو علمهم بأنّها إذا صارت لهم لم تخرج عنهم، حتى قال قائلهم: وسّعوها في قريش تتسع(١) .

فإذا فُتح الباب لولاية العهد بقيت في آل معاوية ولم تخرج عنهم لبطون قريش، وهو عين ما فرّوا منه.

وثانياً: لابتنائها على الإرغام والقسر، والاستعانة على ذلك بالترغيب والترهيب والخداع والمكر، كما يظهر بأدنى نظر في تاريخه، وإذا غضّت قريش النظر عن ذلك في حقّ الأوّلين؛ لأنّه يوافق مصلحتها في صرف الخلافة عن بني هاشم، فهي لا تقبله من معاوية بعد أن كان يضرّ بمصالحها.

كما إنّ عموم المسلمين إذا غضّوا النظر عنه في حقّ الأوّلين؛ لجهلهم بما حصل، أو لحبّهم لهم، أو حسن ظنّهم بهم - لما يأتي من دواعي ذلك في حقّهم - فهم لا يرتضونه من معاوية؛ لعدم الموجب لذلك.

وثالثاً: لعدم مناسبة واقع يزيد وسلوكه المشين للخلافة، خصوصاً مع وجود جماعة من أعيان الصحابة وأولاد المهاجرين الأوّلين لهم المقام الاجتماعي الرفيع، والمكانة العليا في النفوس، وعلى رأسهم الإمام الحسين (صلوات الله عليه).

وقد أكّد ذلك أنّ تجربة أبيه معاوية في الحكم - الذي تسلّط بالقوّة والقهر والخداع والمكر - كانت مرّة على المسلمين في الجانبين الديني والمادي، كما يظهر

____________________

١ - شرح نهج البلاغة ٦/٤٣.

بأدنى نظر في سيرته، وكان المنتظر من يزيد أن يزيدَ على أبيه في معاناة المسلمين في دينهم ودنياهم.

وإذا كان بعض متأخري الجمهور يحاول الدفاع عن بيعة يزيد، وإضفاء الشرعية عليها بعد أن شاعت هذه الأمور في الخلفاء وألفها الناس، فهو يخالف ما عليه ذووا المقام والمكانة في المسلمين في الصدر الأوّل، بل حتى عامّة الناس.

ولذا لم يثبت بوجه معتدٍّ به أنّ شخصاً منهم حاول ردع الإمام الحسين (عليه السّلام) عن الخروج ببيان شرعية خلافة يزيد، وكلّ مَنْ أشار عليه بترك الخروج فإنّما أشار عليه لخوفه عليه من فشل مشروعه، ومن غشم الأمويين الذين لا يقفون عند حدّ في تحقيق مقاصدهم والإيقاع بمَنْ يقف في طريقهم.

غاية الأمر أنّه قد يُنسب لبعض الناس أنّه أضاف إلى ذلك التذكير بمحذور شقّ كلمة الأُمّة وتفريق جماعتها، كما يأتي إن شاء الله تعالى.

ولذا لا ريب عند خاصّة المسلمين، وذوي المقام الرفيع عند الجمهور ممّن عاصر الحدث في أنّ خروج الإمام الحسين (صلوات الله عليه) لم يكن جريمة منه يستحق عليها العقاب، فضلاً عن القتل وما استتبعه من الجرائم، بل كلّ ما وقع عليه هو عدوان من الأمويين وإجرام منهم.

كان الإمام الحسين (عليه السّلام) مسالماً في دعوته للإصلاح

ويزيد في الأمر أنّ الإمام الحسين (صلوات الله عليه) حينما رفع مشروعه الإصلاحي لم يرفعه بلسان الإلزام والتهديد، ولم يلجأ فيه للّفّ والدوران، والمكر والخديعة من أجل الاستيلاء على السلطة، بل بلسان النصيحة والتذكير.

فهو (عليه السّلام) يقول في وصيته لأخيه محمد بن الحنفية: «وإنّي لم أخرج أشراً ولا بطراً، ولا مفسداً ولا ظالماً، وإنّما خرجت لطلب

الإصلاح في أُمّة جدّي (صلى الله عليه وآله)، أُريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر... فمَنْ قبلني بقبول الحقّ فالله أولى بالحقّ، ومَنْ ردّ عليّ هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحقّ، وهو خير الحاكمين»(١) .

كما إنّه (عليه السّلام) لم يختر الكوفة من أجل أن يخرج أهلها من طاعة يزيد لطاعته ويرغمهم على ذلك، بل لامتناعهم بأنفسهم من القبول ببيعة يزيد.

فقد تضمّنت كتبهم:... إنّه ليس علينا إمام؛ فأقبل، لعلّ الله أن يجمعنا بك على الحقّ. والنعمان بن بشير في قصر الإمارة لسنا نجتمع معه في جمعة، ولا نخرج معه إلى عيد...(٢) . و: أمّا بعد، فحي هلا، فإنّ الناس ينتظرونك، لا إمام لهم غيرك...(٣) . و: أمّا بعد، فقد اخضرّ الجناب، وأينعت الثمار، وطمّت الجِمام(٤) ، فإذا شئت فاقدم علينا؛ فإنّما تقدم على جند لك مجنّدة(٥) ، ونحو ذلك.

____________________

١ - تأتي مصادرها في أوائل المقام الثاني في الجانب العاطفي/٣٩٨.

٢ - تاريخ الطبري ٤/٢٦٢ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين (عليه السّلام) للمصير إلى ما قبلهم، وأمر مسلم بن عقيل (رضي الله عنه)، واللفظ له، أنساب الأشراف ٣/٣٦٩ أمر الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام)، الكامل في التاريخ ٤/٢٠ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين بن علي ليسير إليهم وقتل مسلم بن عقيل، الإمامة والسياسة ٢/٤ ولاية الوليد المدينة وخروج الحسين بن علي، الإرشاد - للشيخ المفيد ٢/٣٧، وغيرها من المصادر.

٣ - تاريخ اليعقوبي ٢/٢٤٢ أيام يزيد بن معاوية، واللفظ له، أنساب الأشراف ٣/٣٧٠ أمر الحسين بن علي بن أبي طالب (عليهم السّلام)، ومثله في الإرشاد ٢/٣٨ إلّا إنّه بدل قوله: (لا إمام لهم غيرك) (لا رأي لهم غيرك)، وكذا في تاريخ الطبري ٤/٢٦٢ أحداث سنة ستين من الهجرة، ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين (عليه السّلام) للمصير إلى ما قبلهم وأمر مسلم بن عقيل (رضي الله عنه)، والفصول المهمّة ٢/٧٨٧ الفصل الثالث، فصل في مخرجه (عليه السّلام) إلى العراق، والفتوح - لابن أعثم ٥/٣٣ ذكر أخبار الكوفة وما كان من كتبهم إلى الحسين بن علي (رضي الله عنهما)، وغيرها من المصادر.